「飛行ルートが輻輳する為」は嘘?根拠不明の発着枠

神戸空港には地方空港では異例となる発着枠が存在している。この発着枠というのは1日40往復(開港当初は30往復)までしか定期便は運航できないというもので、航空会社はこの枠の中で神戸空港発着便のダイヤを組んでいる。

そもそも、発着枠が1日の総量規制というのはおかしな話である。通常、混雑空港では1時間あたりの便数が制限されており、特定の時間帯に便が集中することが無いよう規制されるのが筋。1日の総量規制が適用されているのは、騒音公害調停に基づいて運用されている伊丹空港だけである。

神戸空港の発着枠について、国交省は「管制上の都合」との説明を繰り返すばかりで、どこにも便数の根拠は示されていない。それもそのはず、この発着枠は、当時利用が低迷していた関西空港に配慮し、関西空港への路線誘導を狙った規制に他ならないからだ。

発着枠は何便まで増やせる?

2019年7月、神戸新聞の特集で「神戸空港における発着枠拡充の上限目安は1日100便」という報道がなされた。しかしながら、この報道にも明確な根拠は無い。

1日80便に広がる神戸空港の発着枠は今後、どこまで拡充できるのか。今の運用時間(午前7時~午後11時)内で、複数の関係者が目安に挙げるのが「1日100便」だ。開港14年目でようやく規制緩和が実現したが、上積みの余地は20便にすぎない。その要因の一つが「空域」だ。

神戸空港、規制緩和の先に(4)空域 発着枠上限1日100便か(神戸新聞)

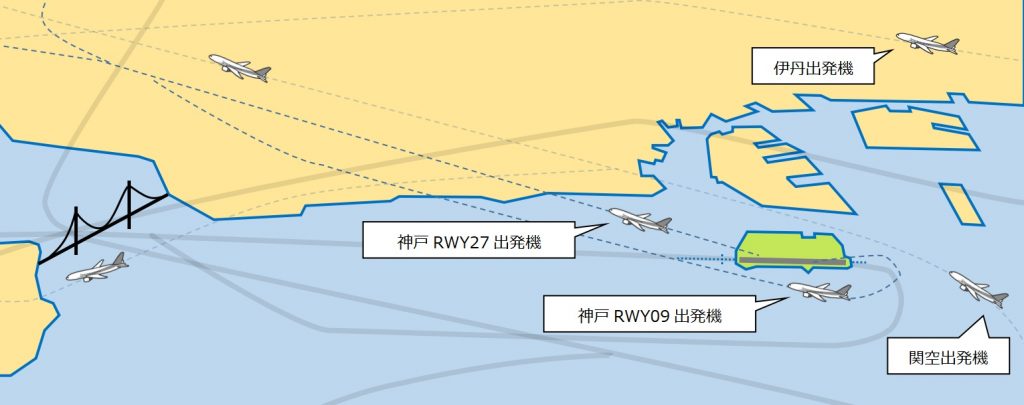

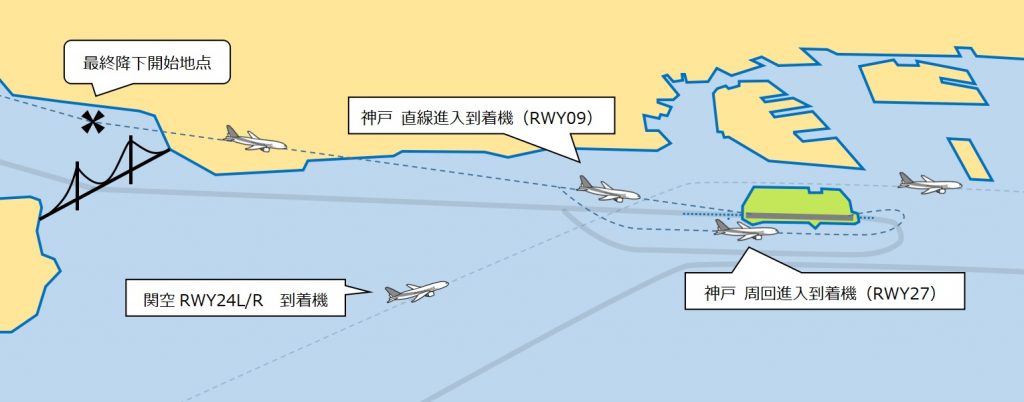

神戸空港は、到着経路と出発経路が重なっている為、出発機と到着機が輻輳する際には、どちらか一方が待機を余儀なくされるのは事実である。

しかし、そういった状況で管制が何便を捌けるのか、未だに定量的な検証はされていない。従って、発着枠の根拠となるシミュレーションが存在しない現時点では、発着枠は何便まで増やせるかという話題は不毛な議論と言わざるを得ないのだ。

根拠不明の神戸空港発着枠は、「何のため」「誰のため」にあるのか。神戸開港から10年以上が経過した今、神戸空港の発着枠が本当に関西空港の利用促進に繋がったのか、また実際は何便飛ばすことが出来るのか、十分な検証が必要である。

ハブ化・新規参入の障壁に

神戸空港の発着枠は、日本航空撤退時に一時的に余裕が生じた。しかしながら、それ以降は発着枠上限の飽和状態で推移しており、路線誘致に悩む地方空港とは対照的に“飛ばしたくても飛ばせない”ある意味で神戸空港は“混雑”空港となっている。

航空会社からも発着枠の拡大を望む声は聞かれ、スカイマークの有森常務(当時)は神戸新聞のインタビューで「1日50往復程度まで発着枠が広がることを望んでいる」と述べており、同社の神戸ハブ化を阻む障壁となっているのだ。

また、2019年の規制緩和を機に、神戸空港へ参入したフジドリームエアラインズ。同社は関西空港にも参入余地があったにもかかわらず、敢えて神戸空港の規制緩和のタイミングを待って、神戸空港へ新規参入した。このことからも分かるように、神戸空港の発着枠は就航各社のハブ化を阻むに留まらず、新規参入の障壁にもなっており、関西圏の航空需要拡大に歯止めを掛けているのが実態である。

不十分な規制緩和

長年、発着枠をはじめとする運用規制の緩和は実現してこなかった。しかし、2019年5月に開催された関西3空港懇談会では、発着枠・運用時間の規制緩和が合意され、発着枠に関しては10往復と小規模ながらも増枠が決定した。開港から14年もの年月を経てのことである。

また、2022年9月に開催された同懇談会では、ターミナルビルの受け入れ能力増強を前提に、発着枠を60往復に拡大することが決定した。あわせて、2030年前後に就航する国際定期便に向け20往復の国際線用発着枠を新設することも合意されており、現在国内線の増便と国際チャーター便の受け入れを想定したサブターミナルの整備が進められている。

空港施設の容量・輻輳する飛行ルートを考慮すると、際限なく便を飛ばすことは不可能である。しかし、現状のような単に利用を制限しようとする根拠のない発着枠については、今後撤廃を目指していかなければならない。