久元市長は5日の記者会見で、神戸空港の国際線について航空会社20社程度から就航オファーが寄せられていたことを明らかにした。これまでの記者会見で、久元市長は「かなりの数」の就航希望が寄せられていると述べていたが、具体的な数字に言及したのはこれが初めて。

当面は5路線週40便でスタートすることが決まった神戸空港の国際線。大半の航空会社からのラブコールを断った異例の状況で神戸空港は国際化を迎えることとなる。

20社から就航オファー!?大半の就航を断る異例の国際化

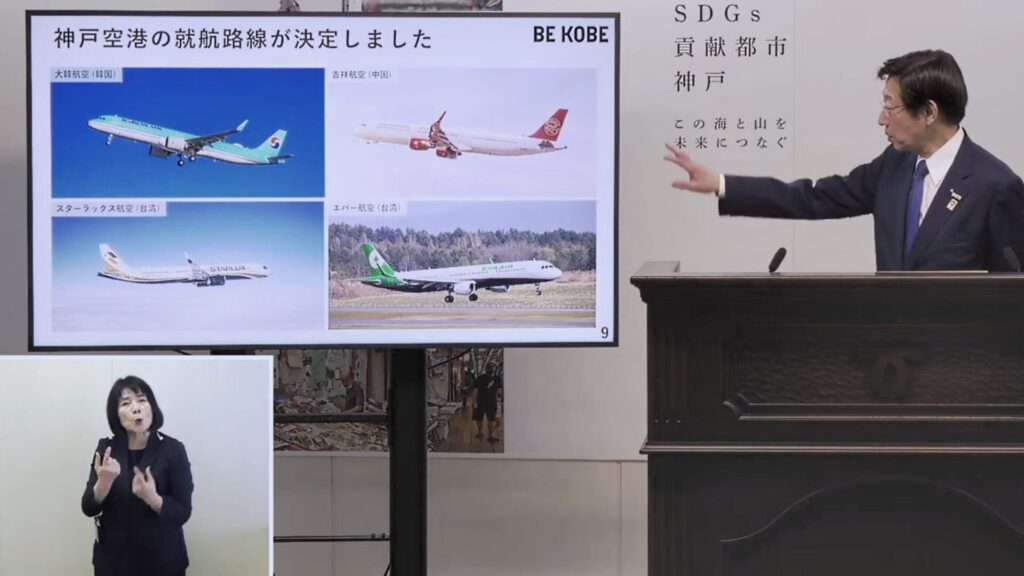

久元市長は5日の記者会見で、神戸空港の国際化は5路線週40便でスタートすることを発表した。その際、記者から今後の国際線の路線展開について問われ、これまでに就航オファーが「20社ほど」来ていたことを明らかにしたのだ。

神戸への就航が決まったのは4社(単発チャーターを運航するベトジェットを含めると5社)である事を考えると、大半の航空会社の就航オファーを断ったことになる。

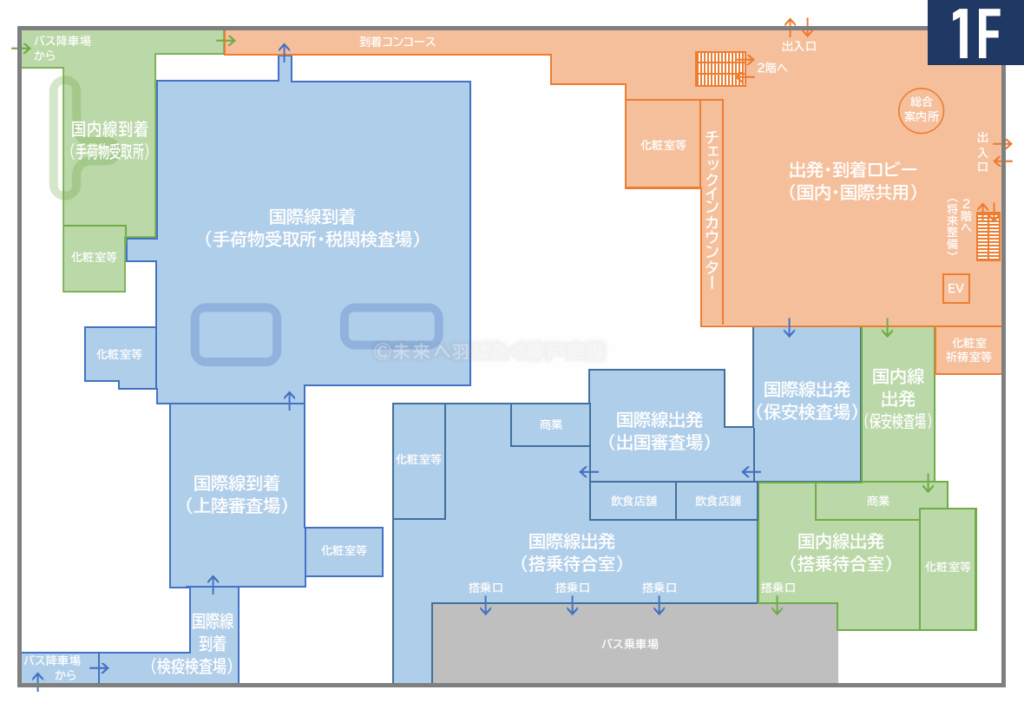

当サイトでも紹介しているが、国際チャーター便が発着する第2ターミナルは全便バスハンドリングとなるため、ターミナルビルとしての処理能力にも限界があるのは事実である。だが、ここまでの多数のオファーがありながら、空港側から就航を断るというのは異例の事態である。

早い者勝ち & FSCの定期チャーター便を優先か

今回、国際化初期のキャリアとして選ばれた4社について、神戸市は「申請順」に選定したとしている。言わば早いもの勝ちとなった訳であるが、4社にはある共通点がある。それは全社とも「フルサービスキャリア」という点である。

都心から離れた関西空港とは対照的に神戸空港は都心に近く、ビジネス客や富裕層の利用が多く見込める立地にある。そのため、神戸空港は格安運賃を売りにするローコストキャリアよりも、高付加価値を売りにするフルサービスキャリアとの相性が良いという事は、専門家や航空会社からも指摘されてきた。今回就航する4社のカラーを見てもこれを裏付けている。

「申請順」の上位4番目までが偶然にもフルサービスキャリアのみであったのかは神戸市のみぞ知ることであるが、今後の神戸空港が目指す方向性・ターゲットを暗示していると言っても良いだろう。

ちなみに、以前当サイトでフンヌ・エアがウランバートルと神戸空港を結ぶチャーター便を運航予定であると報じた。

実際に、その後阪急交通社が当該チャーター便を利用したツアーの販売を始めていたのだが、チャーター便の運航に調整が必要になったとして、現在このツアーは販売を見合わせている。当該チャーター便の運航が中止となったのか、依然として調整が続けられているのかは定かではないが、神戸市側から就航に難色を示されていると考えられる。

このフンヌ・エアのチャーター便の例を鑑みると、毎日運航されないチャーター便やローコストキャリア等の就航については、当面の優先順位としては下位に位置づけられている可能性が高いと言えるだろう。

地方空港最大規模の国際線便数

国際チャーター便の週40便という便数。1日あたりに換算すると5〜6便程度と然程多くは無いような印象を受けるが、地方空港の国際線運航便数としては異例の規模である。「チャーター便」しか飛ばせないにも関わらず、国際定期便が飛んでいる大半の地方空港よりも便数が多いのだ。

以下、旅客数ランキング上位に位置する地方空港(仙台空港・熊本空港)の2024年ウィンターダイヤの便数である。

| 仙台空港 国際線 |

|---|

| 国際定期便 週37便 (仁川・大連・上海・台北・香港) |

| 熊本空港 国際線 |

|---|

| 国際定期便 週44便 (釜山・台北・仁川・高雄・香港) |

これらの空港に匹敵する便数の国際チャーター便が国際化当初から発着するというのは、神戸空港が潜在的に抱える需要を考えれば、何ら不思議な話ではない。

「チャーター便」にも関わらず、他の地方空港を凌ぐほどの便数が計画されている現状は、歪な規制によって本来の需要を押し下げているということを改めて証明していると言えるだろう。

市の「怠慢」か「忖度」か

久元市長は会見で「旅行会社が中心となって、その都度神戸空港に来て頂いて、帰って頂くというタイプを想定していた」と述べ、定期チャーター便は主として想定していなかった事を明らかにした。この発言は残念を通り越して情けないと言わざるを得ない。

国際チャーター便には、定期便に近い形として定期チャーターという運航形態が存在するのは航空業界の常識となっている。当サイトの特集ページでも紹介しているが、「国際チャーター便の解禁後に国際定期便を解禁する」という流れは、羽田空港の国際化でも見られたプロセスであり、定期チャーター便を多数抱えていた羽田空港の例を神戸空港は大いに参考に出来たはずである。

にも関わらず、呑気に「想定を超えていた」などと言い訳をしているようでは、市の空港国際化への取り組み姿勢に問題があると言わざるを得ない。さらに、単発のチャーター便を想定していたのであれば、150億円もの巨費を投じてターミナルビルを新設する必要は無く、市の描いていたイメージ像のチグハグ感も否めない。

ちなみに、4月から国際チャーター便の運航が解禁となる一方で、国際定期便については「2030年前後」に解禁すると関西3空港懇談会で合意されている。国際定期便の就航時期が「2030年前後」まで先延ばしとなっているのは、関西空港への影響や同空港周辺自治体への「配慮」によるものであることは言うまでもない。

今回、国際チャーター便の便数を「週40便」に制限して国際化を迎えることとなった背景には、空港施設自体のキャパシティの問題も勿論ある。だが、定期便就航を先延ばしにした関西3空港懇談会の合意への「忖度」もあったのではないかと勘繰らざるを得ないところである。

求められるCIQ体制拡充とハード整備

今回の神戸空港国際化に際しては、発着便が「チャーター便」という位置付けであることを理由に、CIQ各機関は神戸空港の事務所を常駐体制ではなく出張体制で構築しているとみられる。

このCIQ体制の不十分さも、週40便に制限して国際化せざるを得なくなった一因である。CIQの体制が十分に確保されていなければ、いくら立派なターミナルビルを作ったとしても国際線は円滑にハンドリングすることは出来ないのである。

久元市長は会見の中で「私たちにとって国際空港の運営は初めてである」と述べ、まずは週40便の国際チャーター便を円滑にハンドリングすることが重要であるとの考えを示している。

この考え自体はもっともであり、4月18日に新規就航する4社のハンドリングが円滑に行われることは大前提である。だが、神戸空港が将来的に取り扱いを目指す国際線の便数は週40便程度に留まらない。この何倍もの国際線が飛ぶことになるのだ。

神戸市や関西エアポートは、いつまでもハード面・ソフト面の不足に甘えていることは許されない。オファーがあった20社を可及的速やかに受け入れられるよう、バスハンドリングの解消やCIQ体制拡充等に向けたハード整備(メインターミナルの計画策定も含め)を今後進めていくべきである。

また、CIQ各機関の体制拡充には、人員拡充に伴う予算措置も必要となる。来年度以降のCIQ体制拡充に向け、神戸市や関西エアポートは国への働きかけも強めていかなければならない。