航空局は9日、3月20日に改定予定の航空路誌※を公表した。今回の改定には、神戸空港の国際化と関西空港の管制容量引き上げに備えた新たな飛行経路が含まれている。ここでは今回明らかとなった正式な飛行経路の概要について解説する。

※航空路誌…航空路や空港の出発経路・到着経路のほか、日本における空のルールなど航空機を運航する上で欠かせない情報を収録したもの。

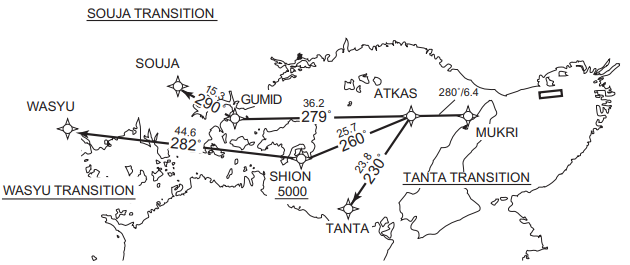

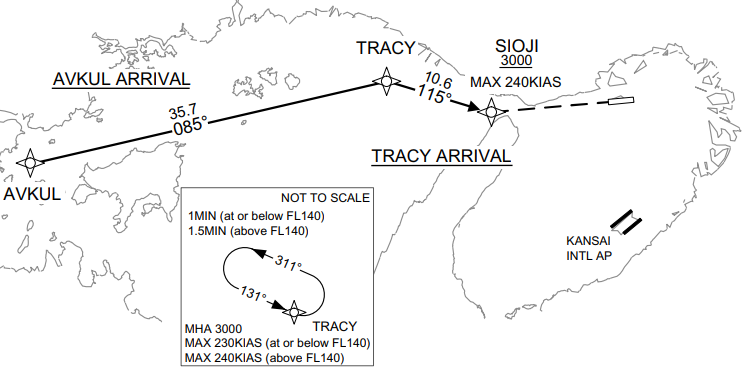

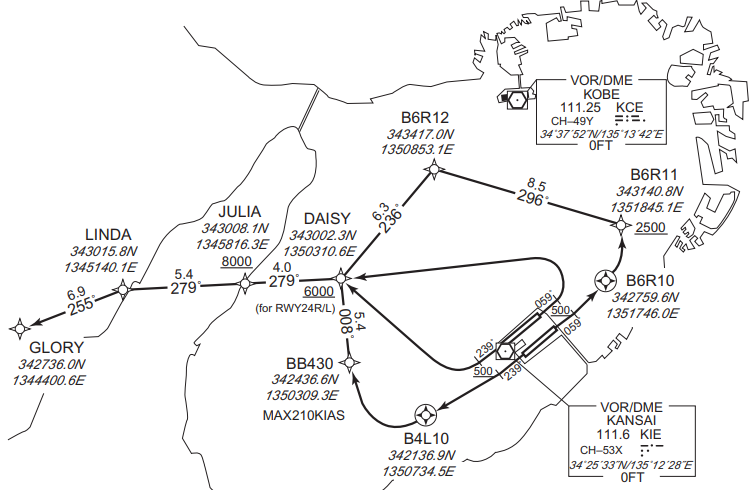

神戸空港の新飛行経路

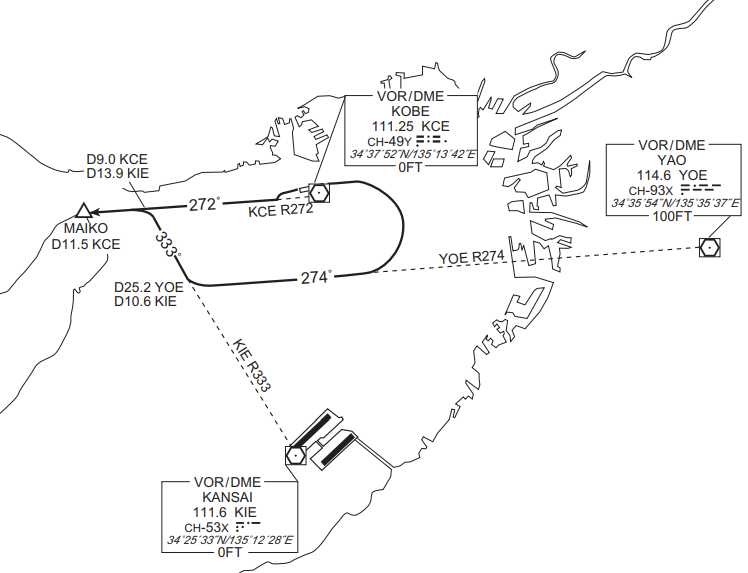

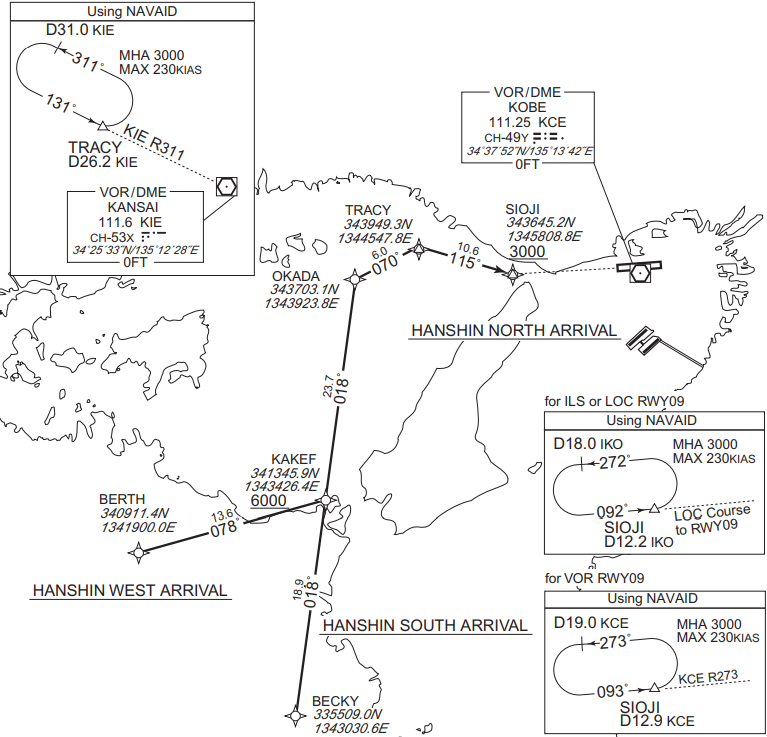

過去の記事で紹介したように、神戸空港における飛行経路見直しのポイントは「出発・到着経路の分離」である。

これまで、神戸空港の飛行経路は海上に限定され、関西空港・伊丹空港の飛行経路に極力干渉しないように設定されていたため、出発経路と到着経路が明石海峡上空で交差するという特殊な運用を迫られていた。そのため、発着枠の大幅な引き上げのためには、出発経路と到着経路の分離が必要な状況となっていたのである。

今回の見直しでは、航空局が示していた飛行経路案通りに新飛行経路が設定された。以下、その概要である。

出発経路

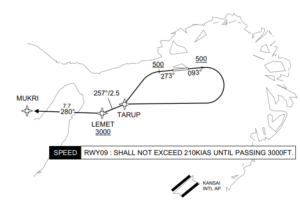

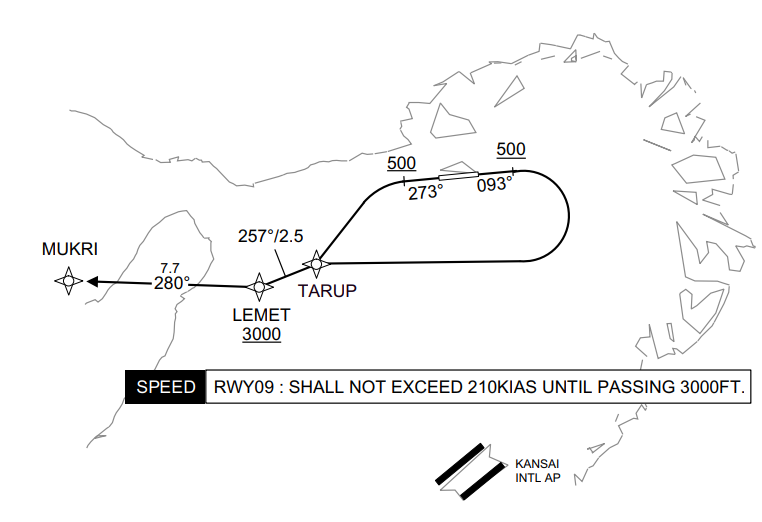

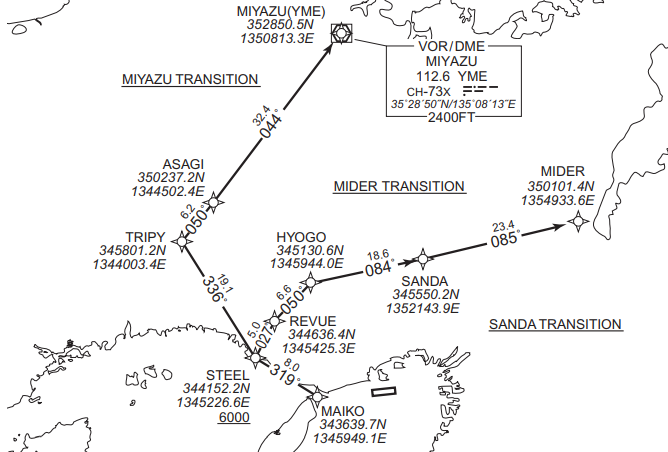

これまで神戸空港ではSID※にRNAV経路※が設定されてこなかったが、今回の改定によってRNAVの出発経路が設定された。このRNAV経路は淡路島北部上空を通るように設定され、後述する到着経路から南に分離した形となっている。神戸空港としては初めての陸域飛行経路である。(陸域到達までに3000ft以上となるよう高度制限も付加されている。)

※SID…空港から航空路までを結ぶ経路のこと。通常は、SIDに加えてtransitionという経路も組み合わせて使用される。

※RNAV経路…衛星や自蔵航法装置等の位置情報を利用して飛行する経路のこと。

RNAV経路を飛行するには航空局の承認が必要となるため、MUKRI DEPに関しては主に旅客機に対してアサインされることとなる。小型機・自家用機などは、これまで通り従来型の出発経路が必要となるため、KOBE DEPは引き続き設定される。(今回の改定により、名称はKOBE SIX DEAPARTUREとなる。)

また、飛行経路直下の地元自治体からは新飛行経路の運用を6時~23時とするよう要請されている。そのため、旅客機であっても出発が23時以降となるような場合(門限延長時など)には従来通りKOBE DEPがアサインされるものとみられる。

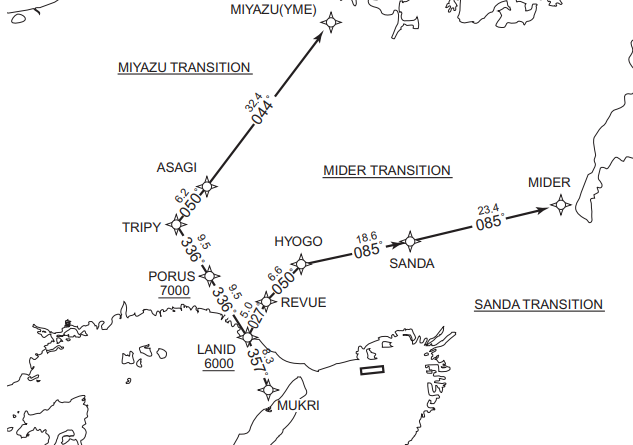

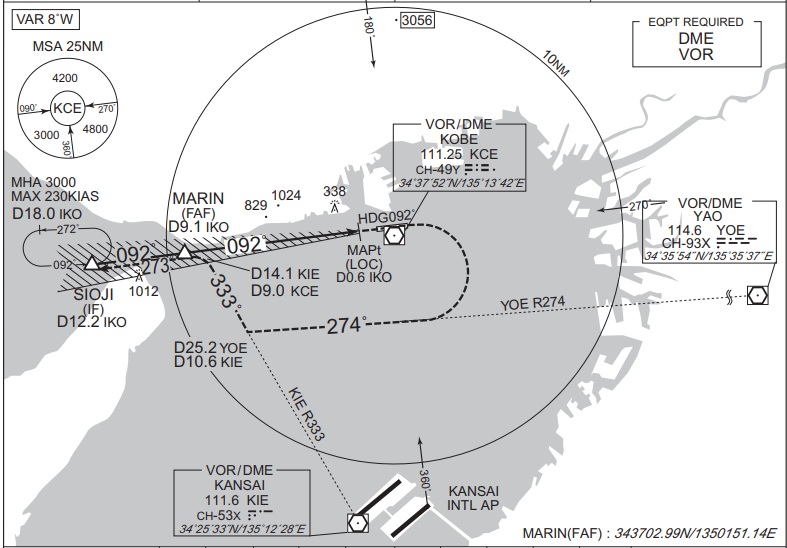

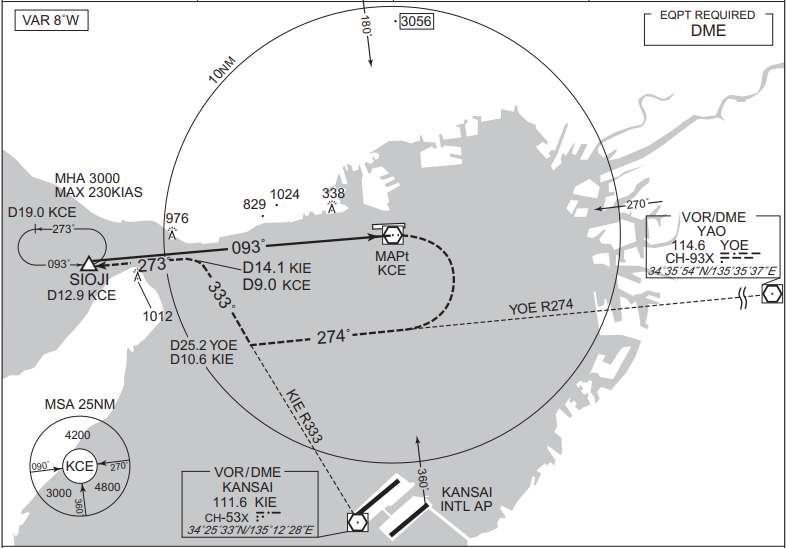

到着経路

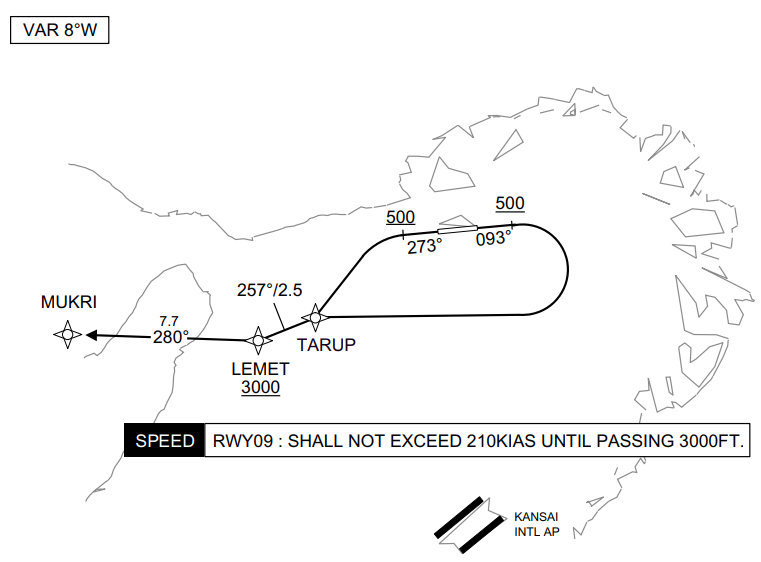

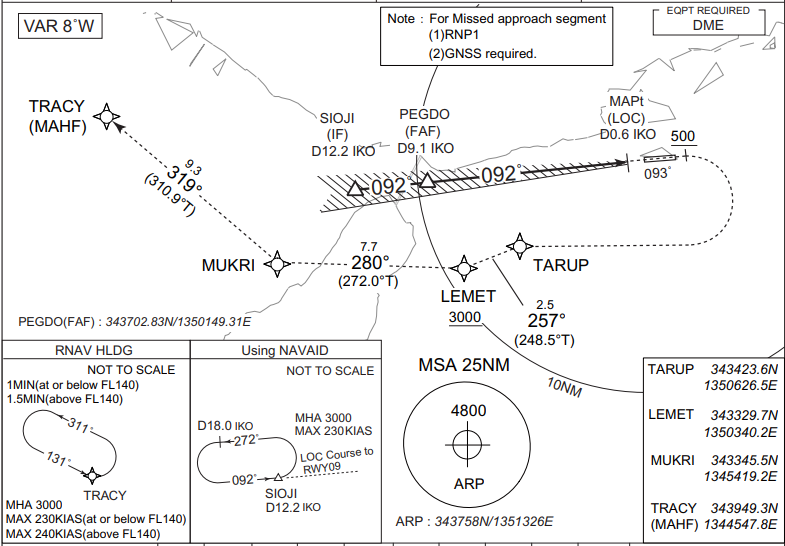

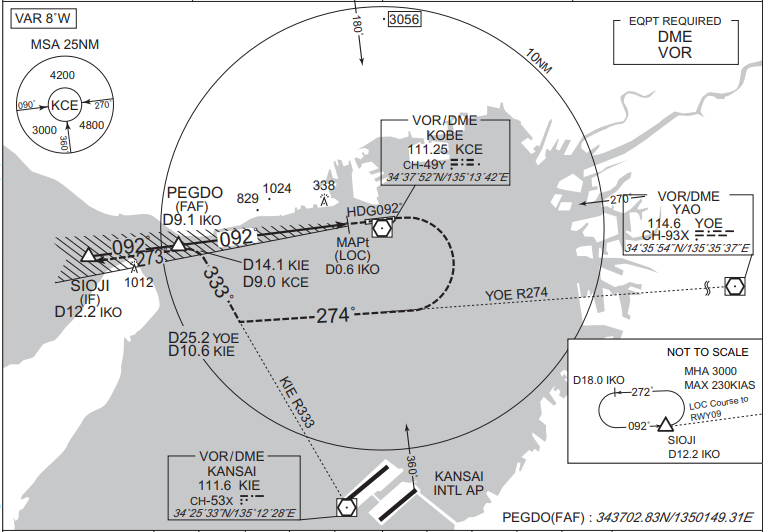

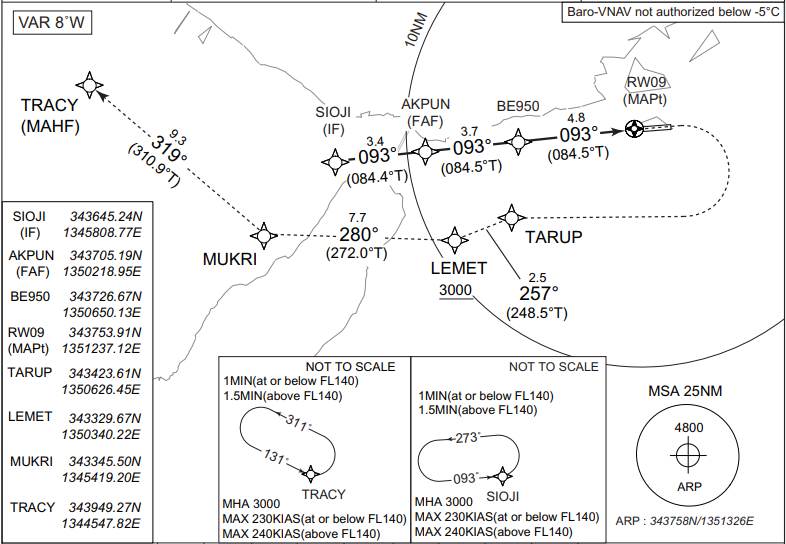

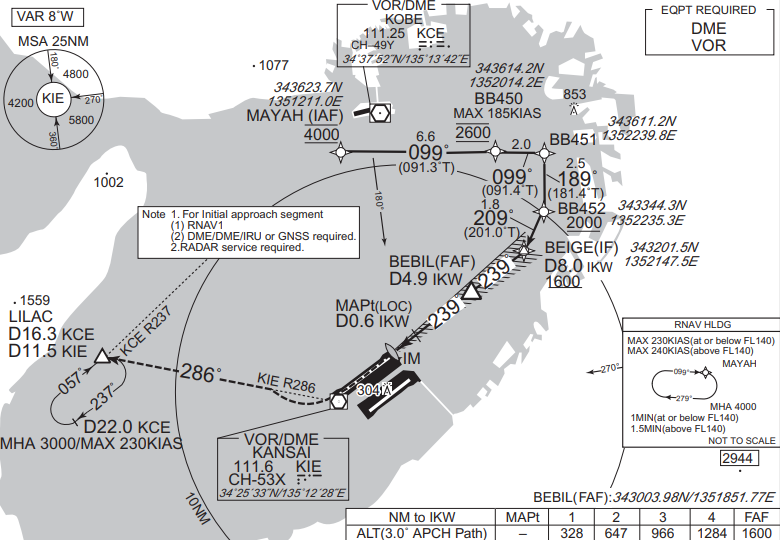

到着経路(計器進入経路)については、これまでの経路から大きな変更はないものの、進入復行経路※(チャート上の点線経路)に関しては、出発経路と同様に淡路島北部の上空を飛行するように設定されている。これにより、進入復行機が発生した場合には、後続の到着機との干渉が起きにくくなる。(通常はILS Z RWY09が実施され、門限延長などで到着が23時以降となる場合に関しては、進入復行経路が陸域を通らないILS Y RWY09が実施されるものとみられる。)

※視界不良等により着陸を断念して上昇する際に飛行する経路のこと。

また、今回の改定によりVOR進入が廃止され、新たにRNP進入が設定された。非精密進入であるVOR進入は、今や小型機の訓練等を除いて殆ど実施されていない。そのため、ILS不具合時などにおける現実に即した進入方式として新たに設定されることとなった。

ちなみに、RWY27側の進入(滑走路東側からの着陸)に関しては、計器進入は引き続き設定されておらず、強い西風が卓越している場合には周回進入が必須となる。

(進入復行経路は淡路島上空を通るように設定)

(これまでのILS進入と同様に進入復行経路は明石海峡上空に設定)

(進入復行経路は淡路島上空を通るように設定)

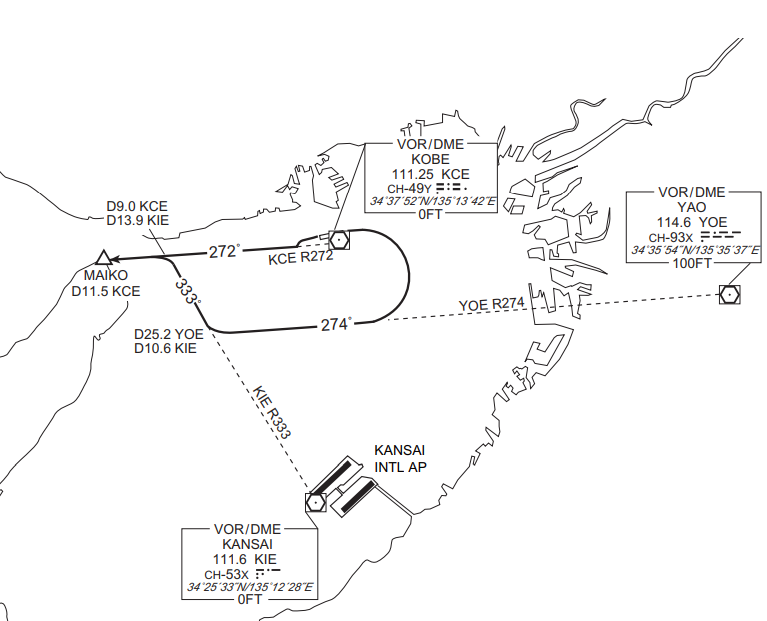

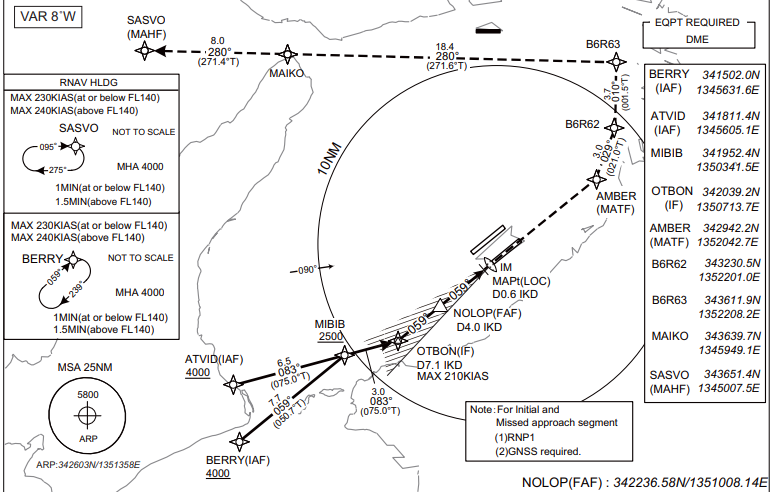

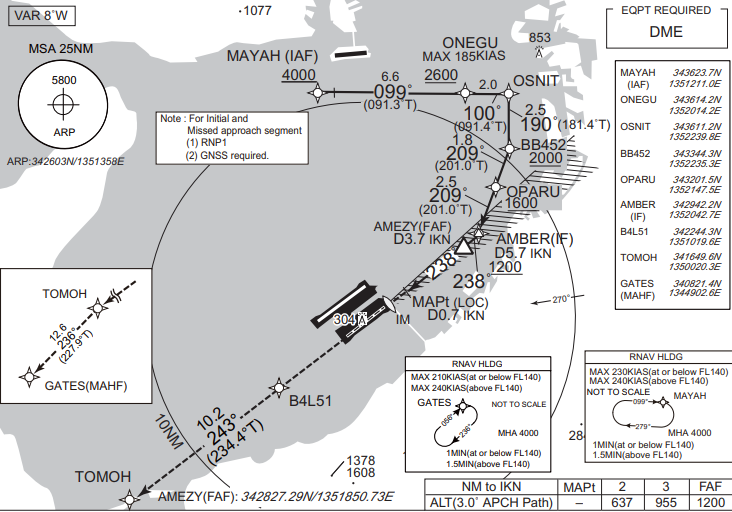

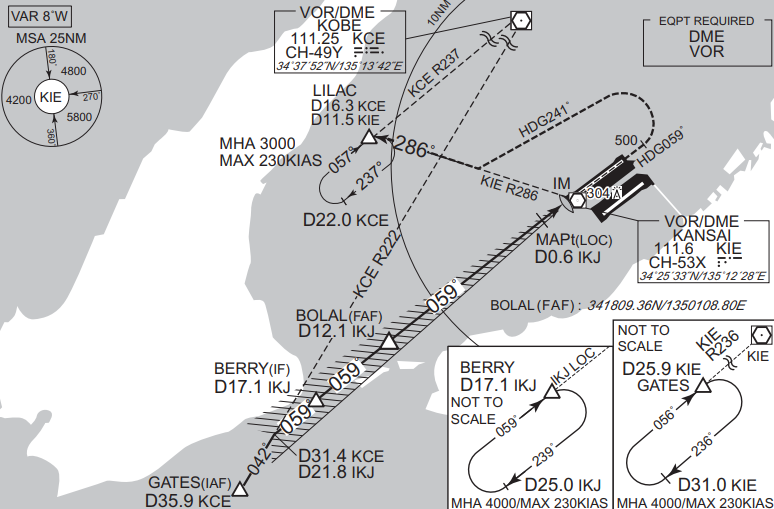

関西空港の新飛行経路

関西空港における飛行経路見直しのポイントは「離陸・着陸滑走路の運用変更」と「陸域飛行の制限緩和による出発・到着経路の多重化」である。

1つ目の「離陸・着陸滑走路の運用変更」は、離陸滑走路と着陸滑走路を現在の運用から入れ替えるというもので、新飛行経路の運用開始後はA滑走路(東側の滑走路)が原則着陸専用、B滑走路(西側の滑走路)が原則離陸専用となる。これにより、進入復行経路と出発経路を現状よりも引き離すことが出来る為、管制処理能力の向上が見込まれている。

2つ目の「陸域飛行の制限緩和による出発・到着経路の多重化」は、淡路島上空の陸域飛行経路を新設(増設)し多重化、併せて陸域の通過高度を現在の「8000ft以上」から「5000ft以上」へと引き下げようとするものである。これにより、離陸後の管制間隔の確保が容易となり、こちらも管制処理能力の向上が見込まれている。

関西空港においては変更となる出発経路・到着経路が多岐にわたるため、新旧全ての経路比較は行わず、大きな変更点や特筆すべき変更点について取り上げる。

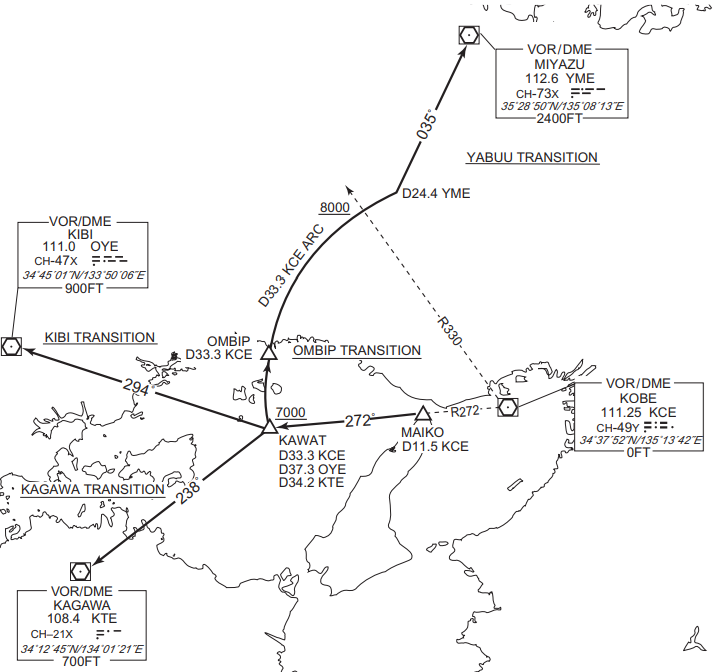

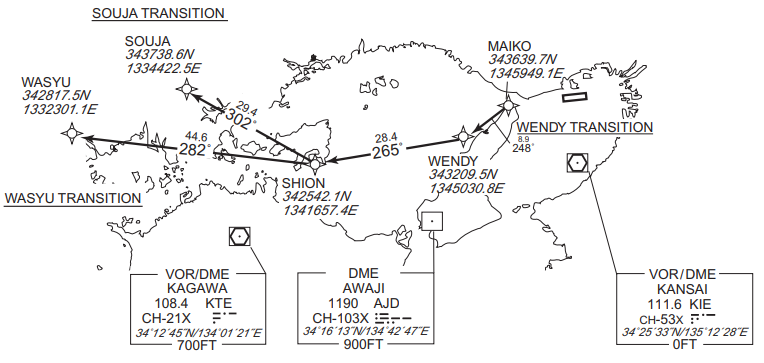

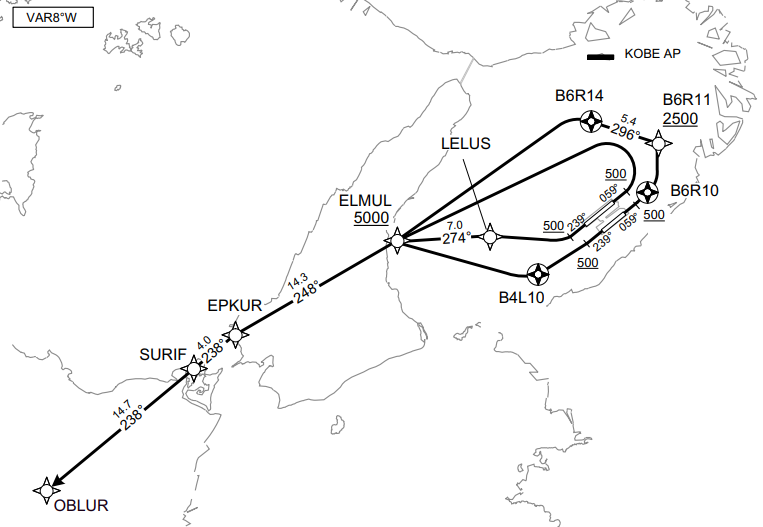

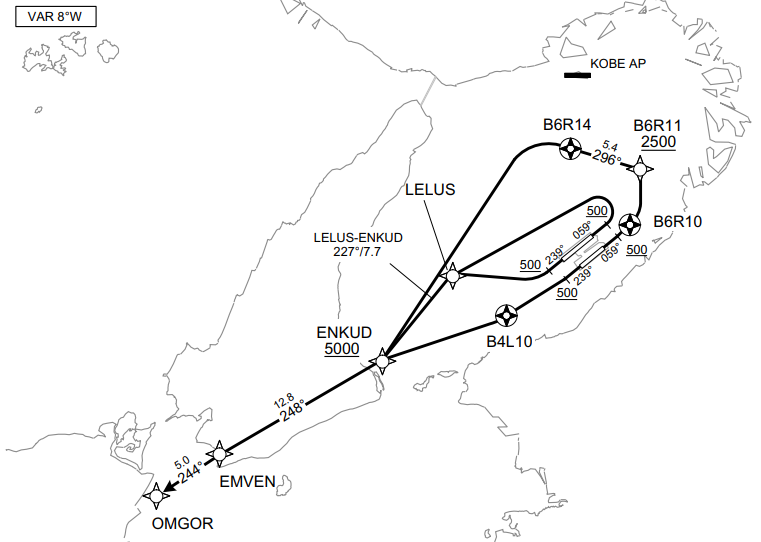

出発経路

これまで、淡路島上空を飛行する出発経路は、淡路島中部を通るDAISY DEPの1本に限られていたが、中部から南部を通るOBLUR DEPと、南部を通るOMGOR DEPの計2本の出発経路が追加された。また、全ての出発経路に設定されていた陸域の通過高度は5000ft以上に引き下げられており(現行は8000ft以上)、これまで大阪湾上空で旋回し高度を稼いでいたNANKO DEP(RWY06L/R運用時)は旋回経路が廃止され、離陸後は大阪市方面へと直行する経路となっている。

ちなみに、離陸重量や気象条件によっては、陸域の通過高度5000ftは比較的厳しい高度制限である。そのため、実際に運用が始まった後には、パイロット側から高度制限のキャンセルやレーダー誘導のリクエストが多発する可能性もあり、机上のシミュレーション通りに管制処理できるのか注目される。

(陸域通過高度が5000ft以上に引き下げられ、RWY06L/Rにおける旋回経路は無くなった。)

(淡路島中部から南部にかけて通過する新しい陸域飛行経路。陸域通過高度は5000ft以上。)

(淡路島南部を通過する新しい陸域飛行経路。陸域通過高度は5000ft以上。)

(陸域通過高度は8000ft以上)

(現行で淡路島上空を飛行する唯一の出発経路。陸域通過高度は8000ft以上。)

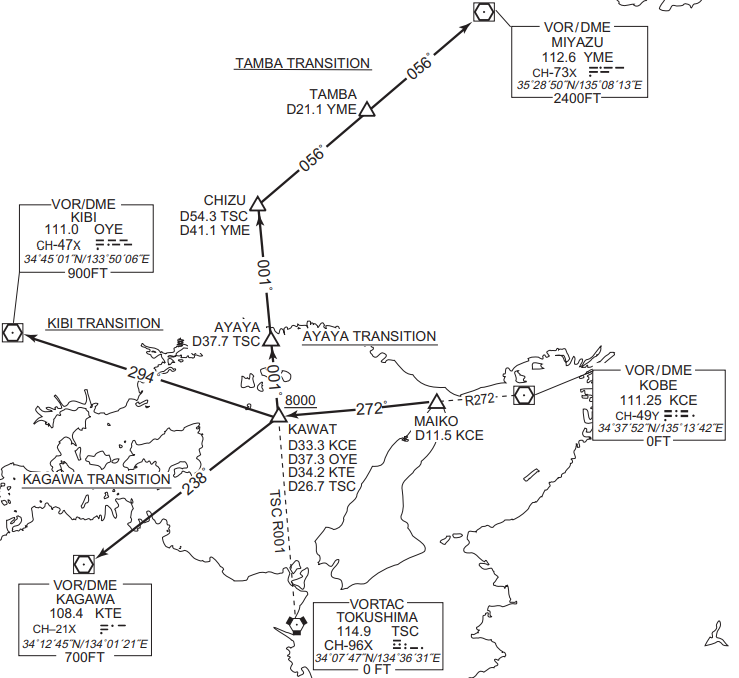

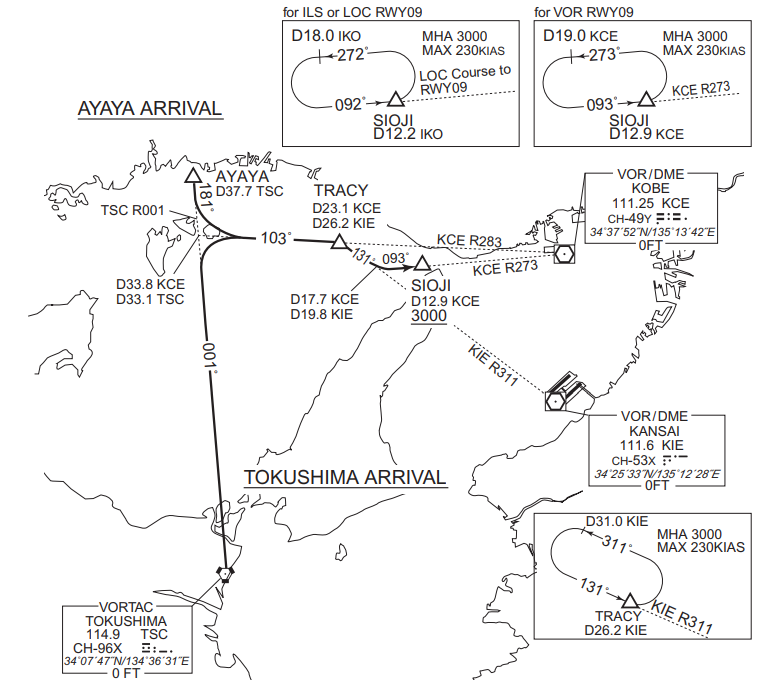

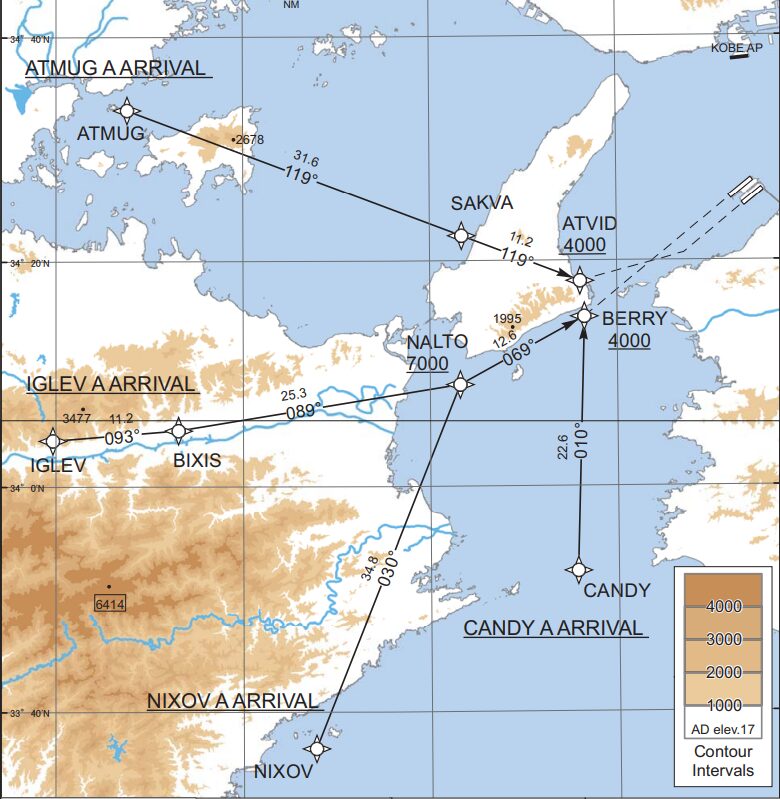

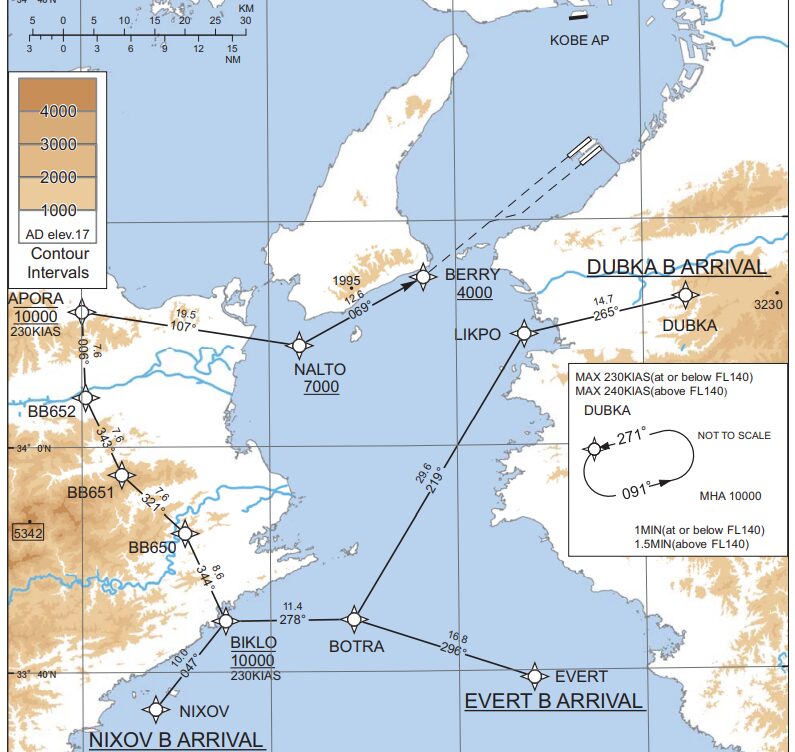

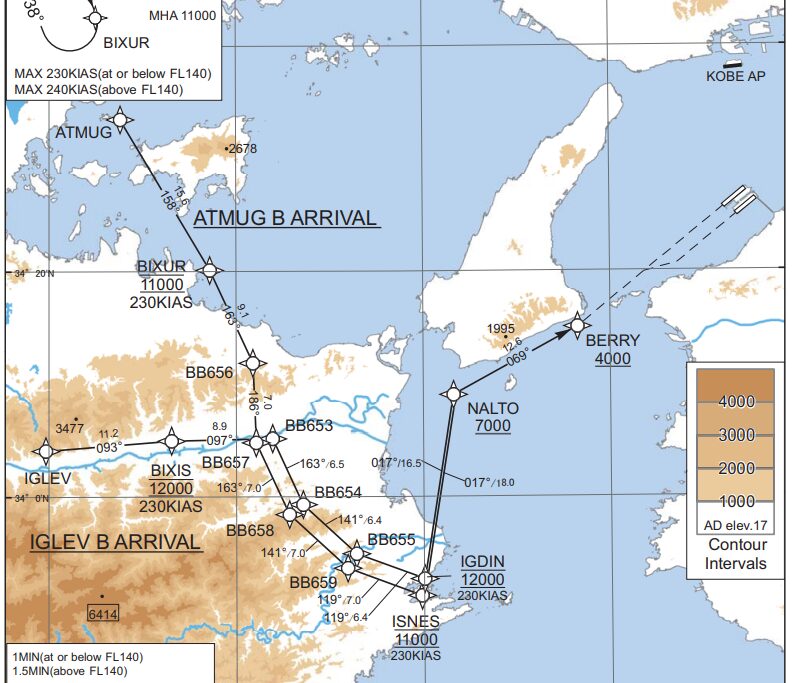

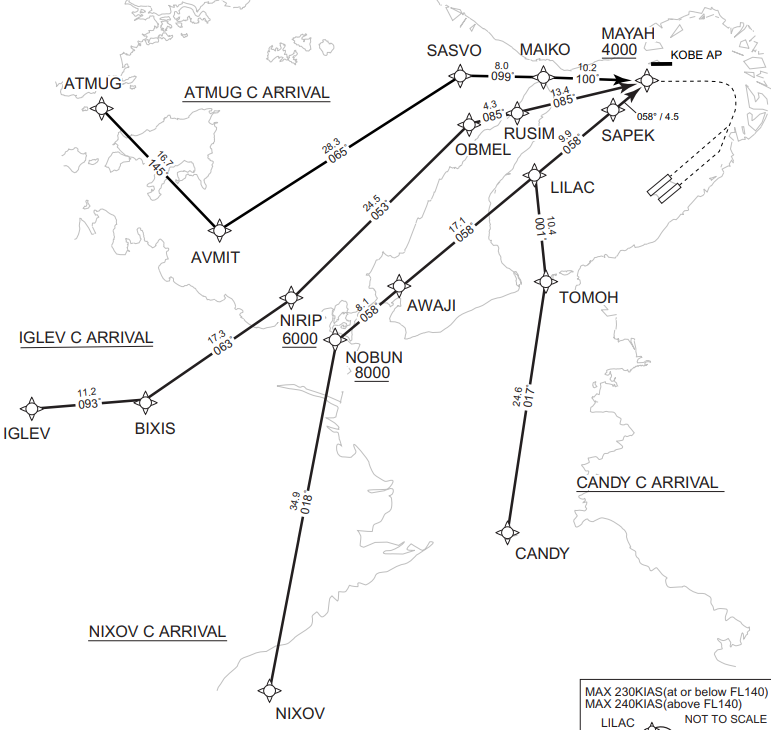

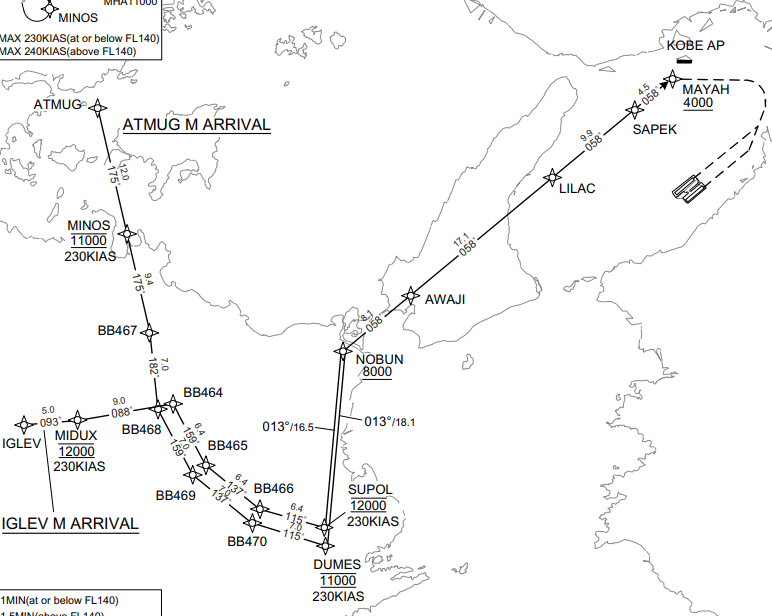

到着経路

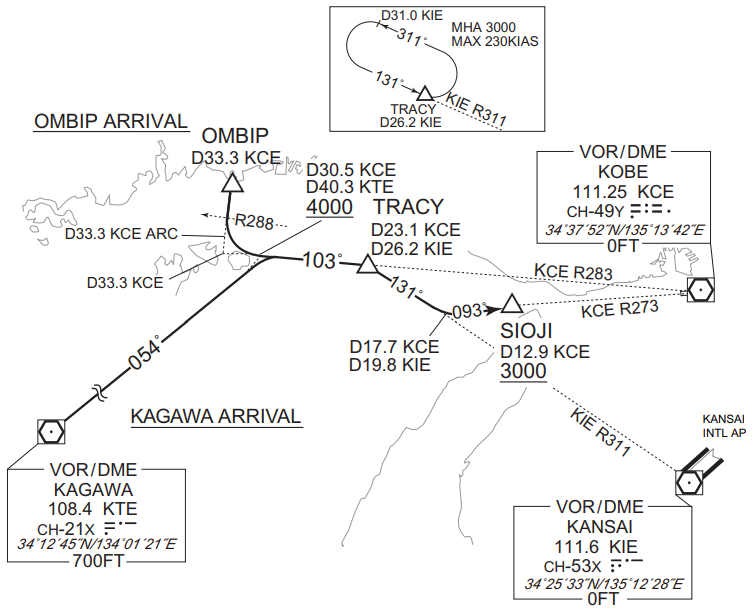

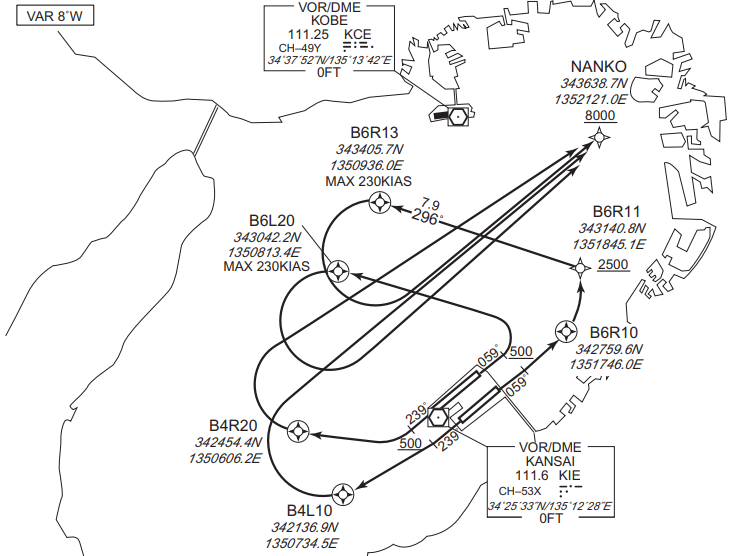

これまで、到着経路(STAR※)のうち淡路島上空を通過するものは、RWY24L/R運用時に淡路島南部から中部に至る経路1本に限定されてきた。だが、改定後はRWY24L/R運用時に淡路島北部を通る経路1本が追加されるほか、RWY06L/R運用時にも淡路島中部を通る経路1本が追加される。

※STAR…航空路から空港の計器進入経路までを繋ぐために設定される経路のこと

また、計器進入経路自体には大きな変更は加わっていないが、RWY24L/Rの計器進入経路上のMAYAH・BB450に設定されていた4000ft・2600ftの高度制限は、それぞれ4000ft以上・2600ft以上へと見直されている。(現行の高度制限では、気象状況や減速指示等によっては高度制限を守ることが困難なケースも多かった。)

他に特筆する点としては、PMSの導入が挙げられる。PMSとはPoint Merge Systemの略で、到着経路に円弧を設定し、到着機毎に円弧部分を飛行する距離を調整することで管制間隔を最適化する設計のことである。既に国内では羽田空港・成田空港・福岡空港で導入されており、関西空港でも管制処理能力の引き上げを狙って導入したとみられる。

しかし、このPMSは交通量等によっては運用が困難となる事もあり、最近導入された福岡空港ではPMSが有効に活用されていないケースも散見される。加えて、今回PMSが設定されているのは四国上空であり、夏場を中心に積雲・積乱雲が発生しやすい場所にあたる。そのため、PMSの円弧部分を飛行する事が困難なケースも相当出てくるとみられ、関西空港においてPMSが有効に機能するのかは不透明である。

(MAYAH・ONEGUの高度制限は「以上」の制限に変更された)

RWY06L/R 運用時

(淡路島中部を横切って計器進入経路へと繋がる経路が新設された)

(PMSが設定されている)

(PMSが設定されている)

RWY24L/R 運用時

(淡路島北部を横切って計器進入経路へと繋がる経路が新設された)

(PMSが設定されている)

今回は公開された航空路誌の内容を大まかに解説したが、実際の運用方法は不明な部分も多い。今後、航空会社に対して新しい飛行経路の運用方法等が周知されるとみられるため、新しい情報が入り次第当サイトでも追って紹介したい。