来たる3月20日、航空業界の現場は大きな変化を迎えようとしている。空域の再編・新しい飛行経路の運用や新滑走路の供用がこの日一斉に予定されているのだ。

ここでは3月20日に予定されている空域再編や関西での新飛行経路の運用、福岡空港での新滑走路の供用についてまとめた。

管制部の空域再編

以前の記事でも紹介しているが、旅客機は航空路という空の道を飛行しており、同時に地上の航空管制官から航空管制を受けている。この航空路を飛ぶ旅客機の航空管制を行っているのが航空交通管制部(以下、管制部)という組織である。

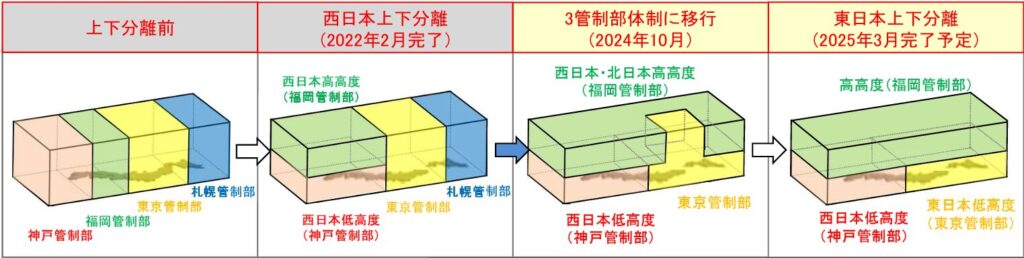

数年前までは、日本上空の管制空域は4つに分けられており、北から札幌・東京・福岡・那覇の4つの管制部が航空管制を行っていた。だが、近年は航空機の運航便数の増加に伴い、航空管制の処理能力の引き上げが課題に。この課題を解決するべく、国交省は管制空域を高高度と低高度で分離(上下分離)し、管制効率を引き上げるべく再編を進めてきた。

既に空域再編に伴う管制部の新設・統廃合(神戸管制部の新設、札幌管制部・那覇管制部の廃止)は完了しており、空域自体の上下分離も東日本の一部エリアを残して完了している。この東日本で残されていた一部エリアが3月20日に上下分離され、管制部の空域再編が遂に完了するのだ。

ちなみに、今回再編が完了する管制空域の上下分離は、管制処理能力の引き上げという意味で大きな意義があったとされているが、我々パイロットにとっては、実はデメリットが多い再編であった。

中でも、パイロットにとって大きなストレスとなっているのは上昇中の高度制限である。空域が上下分離されたことで、上昇中における各管制部との管制移管のタイミングが増え、厳しい高度制限が付されるケースが増えたのだ。また、管制移管の都合により、巡航高度から早めの降下を指示されることも多くなり、燃料効率も悪いオペレーションを強いられているのが実情である。

昨今は脱炭素化が叫ばれる世の中である。今後、運航側の実情を鑑み、環境に優しく且つパイロットの負荷を低減させるような運用となるよう期待したい。

関西エリアの新飛行経路の運用開始

3月20日に予定されるトピックとして最も大きいのは、関西エリアにおける新飛行経路の運用開始である。

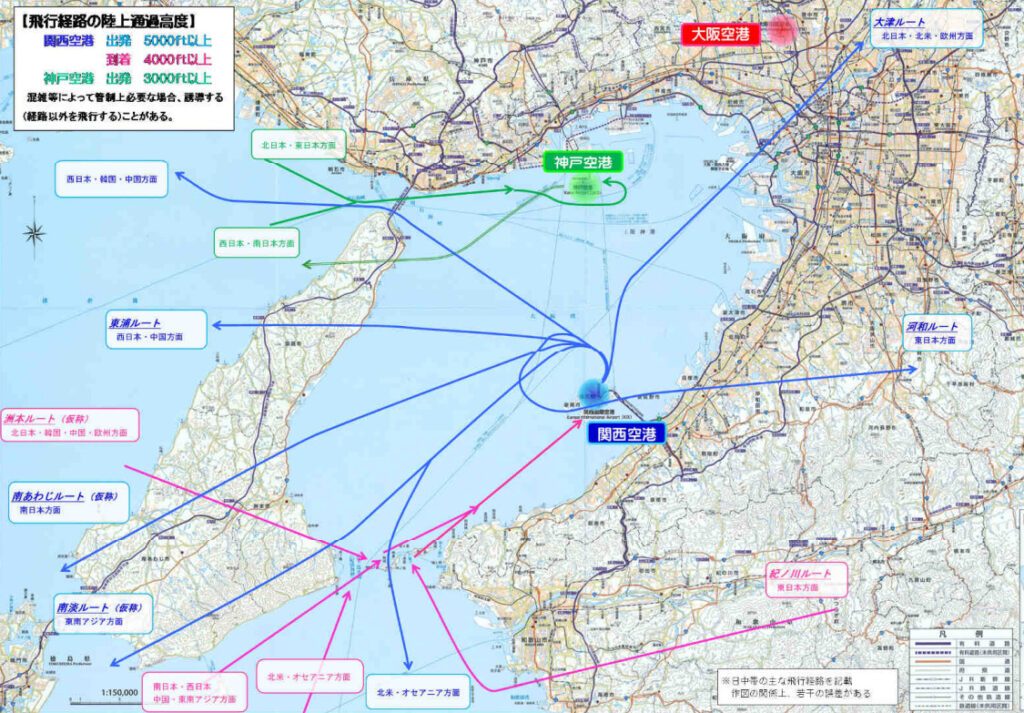

当サイトでは何度か取り上げているが、関西空港と神戸空港の発着能力を引き上げるため、関西空港・神戸空港の飛行経路が大きく変わるほか、関西空港では滑走路の運用も変更となるのだ。主な変更点は以下の通り。

【3月20日以降の主な運用変更点】

①関西空港における滑走路運用の変更

②関西空港における出発・到着経路の新設・変更、陸域高度制限の緩和

③神戸空港における陸域飛行経路の新設

まず、1つ目の大きな変更点は、関西空港における滑走路の運用方法の変更である。現在、関西空港ではA滑走路が離陸用として、B滑走路が着陸用として運用されているが、3月20日からはこれが逆となり、A滑走路が着陸用に、B滑走路が離陸用に変更されるのだ。そのため、第1ターミナルを発着する便は、離陸滑走路が従来より遠くなり、離陸までに時間が掛かるようになる。

2つ目の変更点は、関西空港における出発・到着経路の新設・変更、陸域高度制限の緩和が挙げられる。3月20日から関西空港の出発・到着経路は現在よりも多重化され、更に騒音軽減で設けられていた陸域飛行時の高度制限が緩和される。これにより、大阪湾上空での航空機の輻輳が減り、より円滑な交通流となることが期待されているのだ。また、新たな出発経路は神戸空港発着経路との間隔が取られ、神戸空港発着便と関西空港発着便の競合も少なくなる。

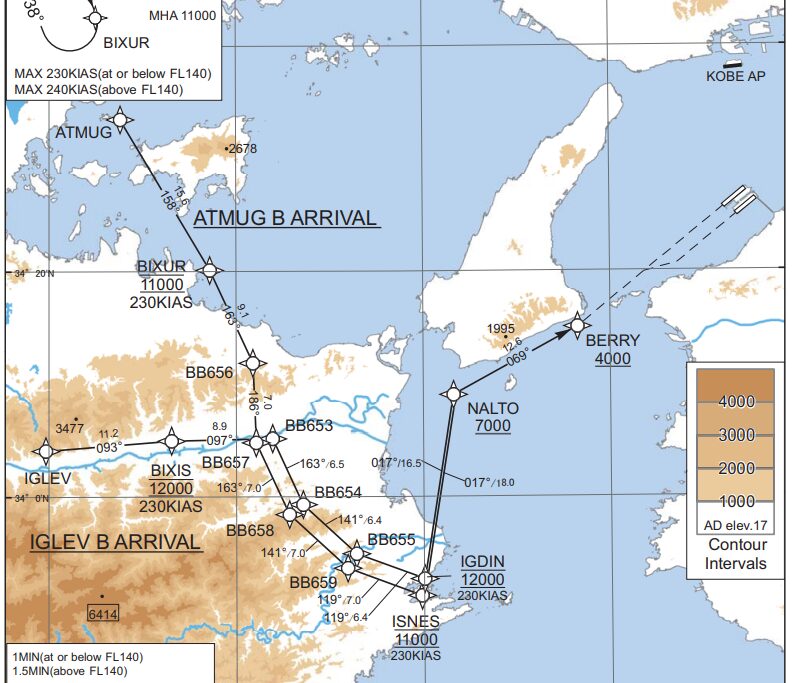

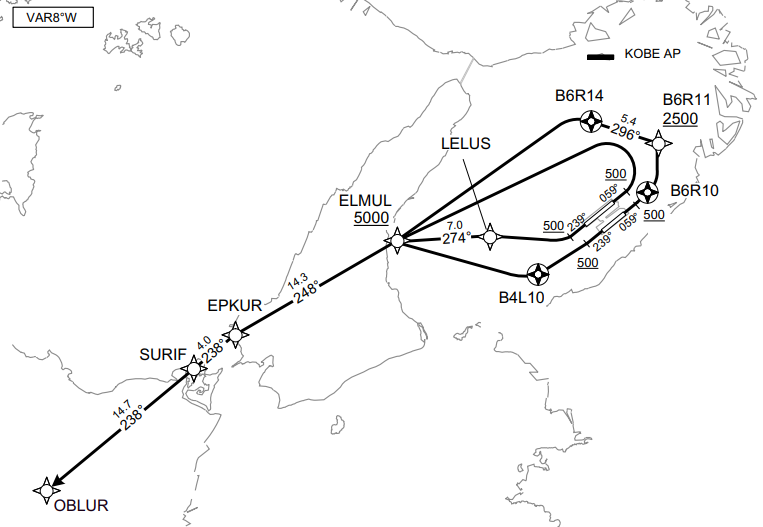

3つ目の変更点は、神戸空港の陸域飛行経路の新設である。これまで神戸空港では飛行経路を海上に限定していたため、出発経路と到着経路の一部が輻輳。そのため、混雑時間帯は地上待機・上空待機が発生するなど、発着枠拡大の障壁となっていた。それが今回、淡路島北部に神戸空港の出発経路・進入復行経路が設定され、出発機と到着機の競合が起こりにくくなるのだ。

これら新飛行経路の運用開始により関西空港・神戸空港での発着容量の拡大に期待が高まるところではあるが、我々パイロットとしては所々懸念を抱いている点がある。

例えば、関西空港の出発経路に設定される高度制限である。新たな飛行経路は、離陸後すぐに旋回を開始し、陸域に到達するまでに5000ft以上の高度に上昇することが求められている。だが、この5000ftという高度制限は離陸重量や気象条件によって遵守することが難しい。高度制限が満足できない場合には、管制官によるレーダー誘導が必要となる可能性があるのだ。

他にも、関西空港のA滑走路は滑走路脇のターミナルビルや格納庫の影響を受け、西寄りの風が吹いている際には気流が悪い。そのため、強風時にA滑走路を着陸用として運用すると着陸復行(ゴーアラウンド)機が増える懸念があるほか、我々パイロット側からB滑走路への着陸をリクエストするケースも可能性としては考えられる。

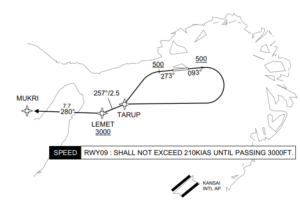

また、神戸空港に関わる変更点では、出発・到着経路の分離や関西空港との飛行経路の隔離等、評価すべき点は多いのだが、RWY27の進入方法(周回進入)に見直しが入らなかった点は非常に残念である。

周回進入の解説はここでは省略する(周回進入の解説はコチラの記事を参照)が、周回進入という進入方法は我々パイロットにとって負荷の高い進入方法である。国内では、神戸空港の他にも宮崎空港・松山空港・伊丹空港などでも周回進入は実施されており、日本のパイロットにとっては比較的馴染みがあるのだが、GPSなどを用いた進入方法が多数確立した昨今、周回進入は世界的に見ると珍しい進入方法なのだ。

そのため、海外のパイロットにとっては普段から実施する機会が少なく、運航の安全性を担保するという観点から、外資系航空会社の中には周回進入を会社の規程で禁じている航空会社もあるのだ。神戸空港では4月から国際化を迎え、外資系航空会社による国際線の運航も始まることとなる。そのような中、神戸空港のRWY27の進入方法が見直されなかったのは、ある意味で航空局の怠慢と言わざるを得ない。

関西空港・神戸空港の発着容量の引き上げを目的とし、大きく変わろうとしている関西の空域。机上のシミュレーション通りに管制処理能力が向上するかは未知数である。

福岡空港の新滑走路供用開始

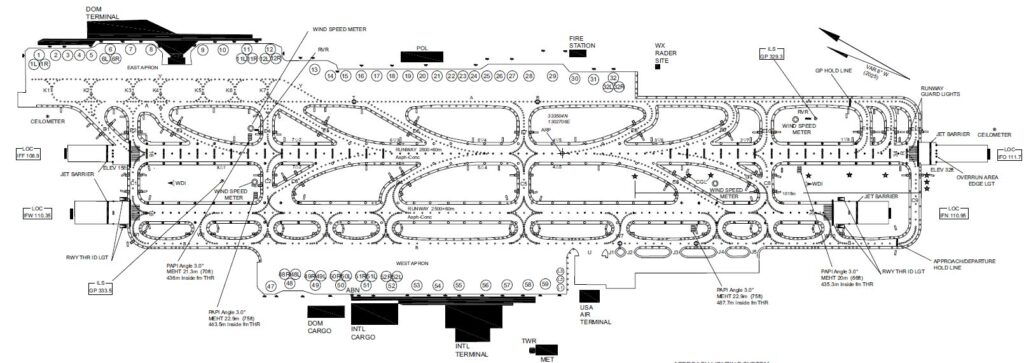

最後のトピックとしては、福岡空港における新しい滑走路の供用開始が挙げられる。慢性的な混雑に悩まされていた福岡空港で新たな滑走路がオープンするのだ。ただ、新滑走路がもたらすインパクトはあまり大きいものではない。

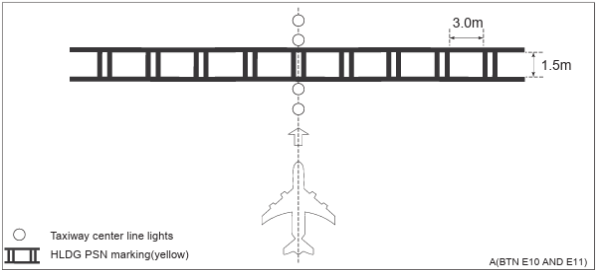

過去の記事で解説しているが、平行滑走路には種類がある。滑走路同士の間隔が狭いほど運用の柔軟性は無くなり、滑走路の新設効果は薄まることとなる。今回、福岡空港で供用開始となる新しい滑走路は、限られた敷地内での整備を余儀なくされたことから、既存の滑走路との間隔が狭い。そのため、それぞれの滑走路で同時に離着陸を行うことは出来ず、3月20日以降も運用自体は然程大きくは変わらないのだ。

【3月20日以降の滑走路の運用方針】

・既存滑走路(RWY16L/34R):国内線の離着陸、国際線の着陸

・新滑走路(RWY16R/34L):国際線の離陸

ちなみに、新滑走路の滑走路長は既存滑走路より300m短い2500mである。離陸重量の重い国際線では、パイロット側から既存滑走路からの離陸がリクエストされる可能性もあり、航空局の思惑通りに運用が進まない可能性もある。

他にも、新滑走路にはILSや進入灯などが整備されておらず、精密進入は出来ないなど制約は多い。だが、バードストライク等による滑走路閉鎖が発生した際には、代替滑走路として大きな力を発揮することとなると言えるだろう。