神戸空港が国際化を迎え、間もなく1カ月を迎えようとしている。当サイトでも、予てより神戸空港の国際化がもたらす経済波及効果の大きさを指摘しており、今回迎えた国際化は大きく評価したいところであるが、国際化後もまだ課題は多く手放しには喜べない。

今後、神戸空港では国際線の更なる受け入れが予定されており、神戸空港国際化の経済効果を最大限引き出すには、空港の適切な将来ビジョンを描くことが不可欠である。だが、現時点では神戸市はその「ビジョン」を持ち合わせていないと言わざるを得ない状況が続いているのだ。

昨年、当サイトでは「提言」として第2ターミナルの問題点を紹介しているが、今回は実際に開業した第2ターミナルの問題点を交え、今後の本格的な国際化に向けて支障となりかねない「神戸市のズレた発想」に焦点を当てて特集する。

計画当初からズレが目立った神戸市の発想

神戸空港の国際化の方針が関西3空港懇談会で合意された後、神戸市は国際化に向けたハード整備計画を次々に打ち出した。だがその中には、新たなターミナルビルを既存ターミナルビルや空港駅から離れた位置に整備するといった方針や、新たなターミナルビルにはPBB(旅客搭乗橋)を整備せず全便をバスハンドリングとするといった方針など、目を疑うような内容が多数含まれていた。このような様々な問題点に対しては、各方面から見直しを求める声が噴出していたが、中でも印象的であったのは「緑地空間の整備方針」である。

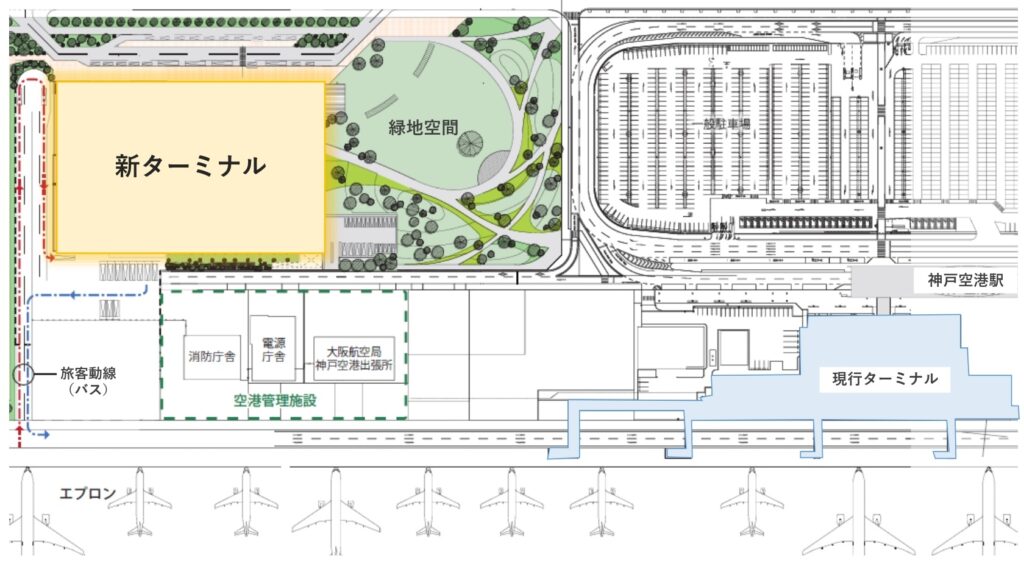

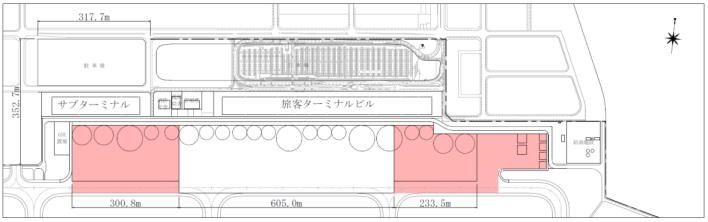

当サイトでは以前の記事でも取り上げたが、当初神戸市が公表したサブターミナル(現在の第2ターミナル)整備事業案には、第1ターミナルと第2ターミナルの間に「緑地空間」が描かれていたのだ。只でさえ新しいターミナルは既存ターミナルから離れているという不便さを抱えていたにも関わらず、ターミナルビル間の距離を縮めるわけでもなく、両ビルの間に生産性のない謎の「緑地(公園)」を設けるという驚きの青写真が示されたのである。(この青写真は、ターミナルビル整備事業者がコンペ案として示したもので、着工までに修正が入ることは必然であったが、コンペ案の審査・講評結果には緑地空間の見直しを求める意見は挙がっていなかった。)

神戸市は新しいターミナルビルを計画するにあたり「海に浮かび、森を感じる。」というコンセプトを掲げていた。このコンセプトは、山と海に囲まれた神戸市を体現したものであり、このコンセプトを掲げる事自体は悪くはない。だが、このコンセプトは空港として求められる最低限の機能の上に成り立つものであり、ターミナルビルの利便性を犠牲にしてまで押し通すものではないのだ。神戸市はこの「コンセプト」に固執するがあまり、利用者が空港に何を求めているかを完全に履き違えていたのである。

幸い、市民意見や市会議員からの働き掛けもあり、当初の緑地空間の整備方針は撤回され、その分第2ターミナルビルを第1ターミナルビルに近づけて整備する事となった。だが、この他にも第2ターミナルビルやその周辺には、神戸市の利用者目線からズレた発想が形となって如実に現れている。以下、第2ターミナルビルやその周辺整備の問題点を挙げてみたい。

改めて浮き彫りとなる第2ターミナルの問題点

たった1つの商業施設

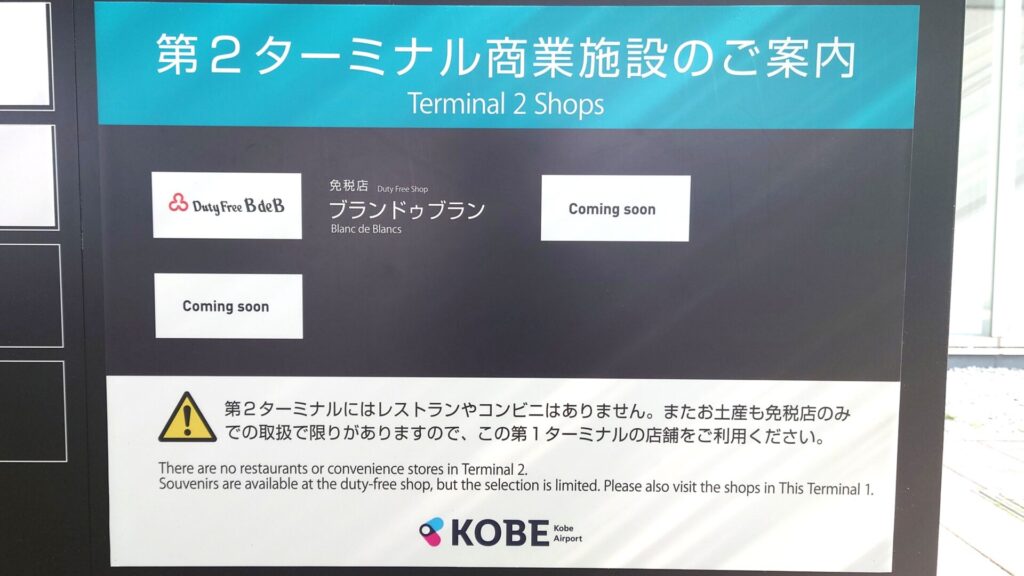

過去の記事でも取り上げたが、第2ターミナル内には商業エリアが十分に計画されてこなかった。特にパブリックエリア(非制限区域)は顕著で、開業直前に示された図面ではパブリックエリアに商業店舗・飲食店舗区画がゼロという驚きの設計が明らかとなっていた。

実際、第2ターミナルがオープンした初日に出店・開業した商業施設は、国際線搭乗待合室内の免税店1店舗のみであった。ターミナル内に飲食店が存在せず、パブリックエリアにはコンビニすら存在しないという何ともお粗末な開業を迎えてしまったのだ。

その一方、第2ターミナル開業の約1週間前である4月10日には、第1ターミナルにフードコートが開業している。第2ターミナルは神戸市が関西エアポート神戸に運営を委託している施設である一方、第1ターミナルは同社が直接運営する施設である。そのため、関西エアポート社にとっては第1ターミナルの収益が上がった方が都合が良く、国際線の利用者を第1ターミナルに誘導し、ここで飲食や買い物をしてもらおうとの目論見が垣間見える。

だが、国際線の利用者にとっては自身の利用する第2ターミナルで飲食・買い物等を完結出来るに越したことはない。本来は第2ターミナル内に国際線の利用者向けの商業・飲食施設を整備しておかなければならなかったのだ。

ターミナルビル内の飲食店・商業施設を多く誘致・配置できるかどうかは発着便の便数、すなわち利用者数に左右される。そのため、現時点では「週40便しか飛ばさない」という方針によって商業テナントの誘致が困難となっている可能性はあるが、第2ターミナル内に商業施設が僅か1店舗しか存在しないという現状は一刻も早く改善しなければならない。(現在、神戸市は2階のにぎわい空間に商業施設を誘致すべく出店企業の公募を行っている。)

開業遅れるラウンジ

現在、第2ターミナルにはラウンジが用意されておらず、利用者は免税店が1店舗しか存在しない搭乗待合室で時間を潰さざるを得ない状況となっている。フルサービスキャリアが発着するターミナルビルとは思えないお粗末な状況となっているのだ。

そのため、エアラインによってはビジネスクラス等の利用者を対象に制限エリア内の免税店で利用できるクーポンを配布し、ラウンジサービスの補填を行う状況が続いている。また、エアライン側から神戸市に対してラウンジ整備に関する要望も寄せられており、市の計画の甘さがここにも露呈しているのである。

このような中、ラウンジ開設に向けた動きも出てきている。大韓航空系のハンドリング会社が神戸空港でのラウンジ運営に向けて準備を進めているのだ。

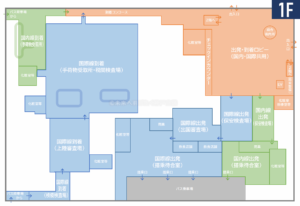

以前、第2ターミナル2階のパブリックエリアにはラウンジが整備される予定であるという事を紹介している。このラウンジは国内線利用者向けとして想定されていたのだが、現時点で第2ターミナルを発着する国内線が存在しないこともあり、開設されずに第2ターミナルは開業を迎えている。現在、開設準備が進められているラウンジは、このスペースを転用する可能性が高いと言えるだろう。

国際線の利用者にとって、ラウンジは出国後に重宝することが多いため、パブリックエリアのラウンジは使い勝手が良いとは言えない。だが、ラウンジが存在するかしないかでは雲泥の差である。今後の続報に期待したい。

「荒野」を望む展望デッキ

第2ターミナルビルの展望デッキについて、当サイトではその「必要性」について予てから疑問視してきた。残念ながら、その疑問・不安は的中し、開業後の展望デッキは人の姿が疎らで、同デッキの必要性が問われる状況となっているのだ。その原因は「展望デッキから飛行機が見えない」という事に尽きる。

第2ターミナルは駐機場から離れた位置に整備されたため、駐機場・滑走路側(南向き)には展望デッキは計画されてこなかった。その代わりに、神戸市はターミナルビル北側に展望デッキを設け、市街地側の眺望を確保して「海に浮かび、森を感じる。」というコンセプトを表現しようとしたのである。だが、これも最初に触れた「緑地空間」同様に発想がズレていると言わざるを得ない。

全国の空港を探しても、「飛行機の見えない展望デッキ」が整備されている空港は聞いたことがない。なぜなら、展望デッキを訪れる大半の利用者が見たいのは「市街地」ではなく「飛行機」だからである。「市街地」の眺望はあくまでオマケなのだ。

また、第2ターミナル北側から神戸市街地が一望できるのは確かであるが、まず目に飛び込んでくるのは空港島の「空き地」と「電柱・電線」である。第2ターミナルの展望デッキは空港島中央に位置している上、高さがあまり無い2階にあることから、空港島の「空き地」や「電柱・電線」が視界の大部分に入ってしまい、そもそも市街地の遠景を臨む場所としては不向きな場所なのだ。(ちなみに、神戸市はこの「空き地」が広がる「荒野」のような雰囲気を打ち消すために、第2ターミナルの北側にわざわざ「公園」を整備している。)

せめて、展望デッキにお洒落なカフェを設けたり、有馬温泉を擁する神戸市らしく温泉の足湯を整備したりすれば、その存在意義は見い出せたかもしれない。だが、現時点でそのような努力は全く見られず、展望デッキを訪れた利用者の殆どは飛行機を見られないことに気を落として足早に去っているのが現状である。

ちなみに、第2ターミナル北側の用地は、今後商業施設や宿泊施設等を誘致する可能性もあり、将来的に眺望が遮られる可能性すら秘めている。第1ターミナルに「飛行機と市街地が見える展望デッキ」がある状況で、ビル北側にわざわざ公園まで整備し「荒野と市街地しか見えない展望デッキ」を設ける意義はどこにあったのだろうか?

雨ざらしの徒歩動線

現在、第2ターミナルと第1ターミナル・空港駅は直接接続されていない。そのため、両ターミナル間の移動は徒歩もしくは連絡バスの利用が必要となっているのだが、特に徒歩で移動する利用者に対して全く配慮がない状況となっている。徒歩で移動する際の動線にキャノピー(屋根)が整備されていないのだ。

第2ターミナル側でキャノピーが整備されているのは、ロータリーのバス停部分のみで、第1ターミナルのバス停から第2ターミナルのバス停までの区間(100メートル弱)にはキャノピーが無い。そのため、雨天・荒天の際や猛暑日などは連絡バスを利用せざるを得ない状況となっているのである。(ちなみに、第2ターミナル北側には団体利用者向けのバス停が用意されているのだが、こちらにはキャノピーすら整備されていない。)

第1ターミナル・空港駅と第2ターミナルとの間はわずか数百メートルの距離であり、連絡バスを走らせる程の距離ではない。そのため、天候に左右されない歩行者デッキを整備すべきであるということは当サイトでは予てより指摘してきた。実際に蓋を開けてみても、両ターミナル間を徒歩で移動する利用者が多く、後述する連絡バスの利用状況は低調である。利用者の多くがバスを利用するメリットを感じていないのだ。

第2ターミナルまでのアクセスの不便さには、各方面から改善を求める声が上がっており、神戸市は将来的な歩行者デッキの整備方針を示しているが、整備にはまだ暫く時間が掛かる。両ターミナル間を徒歩で移動する利用者が多い現状を鑑み、たとえ仮設であってもキャノピーの整備に一刻も早く取り掛かるべきだろう。「雨が降ればバスを使ってもらえば良い」というような安易な考えは改めなければならない。

中途半端なバス運行

第2ターミナルのアクセスに関し、もう一つ問題点がある。それは連絡バス・リムジンバスの運行が中途半端であるという事だ。

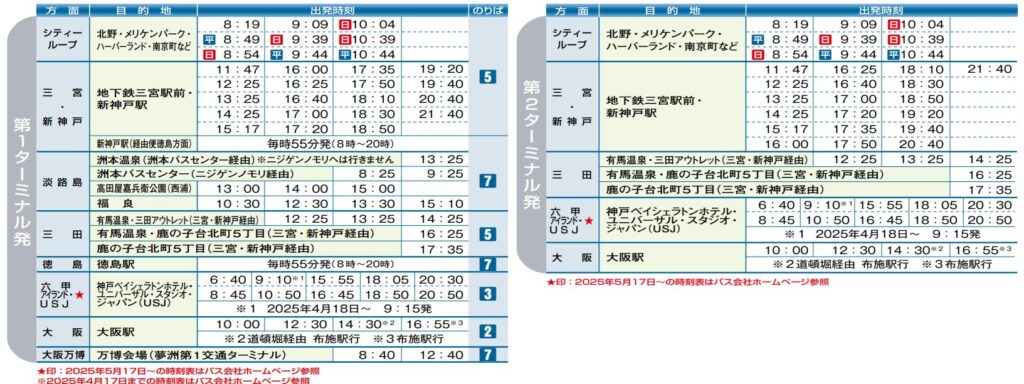

以前の記事で、利用者が少ない状況では連絡バスの運行頻度にも限界があると指摘してきた。実際、第2ターミナルと第1ターミナルを結ぶ連絡バスの運行は現在1時間あたり4~5便に留まっている。そのため、利用者は連絡バスの発車時刻を気にしなければならず、気軽にバスを利用することが出来ないのだ。

加えて、前述のように第2ターミナルのパブリックエリアには時間を潰せる施設は無く、第2ターミナル側での待ち時間は利用者にとって無駄でしかない。そのため、大半の利用者は連絡バスの到着を待たず、徒歩で第1ターミナル・空港駅へ向かう選択をしていると言えるのだ。

「待たずに乗れる」ほど高頻度でバスが運行されていればバスの利用状況も変わった可能性はあるが、現状の国際線の発着便数を鑑みれば、連絡バスの増発は現実的ではない。この中途半端な状況はしばらく続く可能性が高いだろう。

また、神戸空港を発着するリムジンバスも一部の便は第2ターミナルに停車しない。これは、現時点で第2ターミナル自体の利用者が少ないことに加え、歩けるほどの近距離にバス停を複数設けることにバス会社が難色を示しているためだと考えられる。

空港駅から孤立しているからこそ、第2ターミナルでは各地に直行できるリムジンバスの存在は貴重である。現在の連絡バスやリムジンバスの運行状況を見る限りは、第2ターミナルの利便性を高める努力が足りていないと言わざるを得ないのだ。

遠く離れた第3駐車場

第2ターミナルの開業に伴い第3駐車場が新たに整備されたのだが、何とその整備位置は第2ターミナルビルから遠く離れた第1ターミナル東側である。整備位置の選定経緯・根拠に問題があると言わざるを得ない状況なのだ。

第1ターミナル東側の土地は、開港当初からターミナルビルの拡張用地として残されてきた用地である。そのため、国際化が決定した当初、神戸市はここにメインターミナル(国際定期便を受け入れるターミナル)を整備するとの方針を示し、国際化に伴って新設する駐車場に関してはサブターミナル(第2ターミナル)の隣接地に整備するとしてきたのだ。

この駐車場の整備位置が急遽変更されたのは、第2ターミナルの整備位置が現在の位置に変更された頃である。神戸市が意図したのか、関西エアポート神戸が意図したのかは定かではないが、現在の位置に駐車場の整備位置が変更されたのだ。そのため、第1ターミナル・空港駅はもちろん、駐車場までもが第2ターミナルから離れることとなってしまったのである。

ちなみに、第2ターミナル北側に展望デッキからの眺望改善が目的とみられる公園が整備されたことからも分かるように、駐車場を整備するための土地が十分残されている。駐車場として最適な土地を敢えて公園として整備し、離れた位置に駐車場を整備した状況を鑑みると、最初にご紹介した「緑地空間」と同様に神戸市のズレた発想がここにも形となって現れていると言わざるを得ない。

サブターミナル(第2ターミナル)は、現在の第3駐車場の位置に整備することで第1ターミナル・空港駅と直結させることも可能であった。だが、敢えてその位置に整備しなかったのは「将来的なメインターミナルの整備に支障を来す為」だったはずである。にもかかわらず、挙句の果てにはこの位置にサブターミナル(第2ターミナル)でもメインターミナルでもなく、駐車場を整備してしまうという一貫性の無さは目に余るものがある。

第3駐車場が恒久的に運用されるのか、今後ターミナルビルの建設用地として解体されるのかは定かではないが、現在の第3駐車場は長期的なビジョンが欠落した現状を如実に表していると言えるだろう。

長期的ビジョンが欠落した神戸市

今回、第2ターミナルやその周辺の施設整備に関する問題点を取り上げたが、問題の根底にあるのは神戸市の「発想のズレ」と「長期的なビジョンの欠落」である。神戸空港は現在も運用規制に縛られており、現状はその枠内でしか成長出来ないのは確かであるが、この規制は需要が後押しとなり、将来的には徐々に緩和されていくものである。神戸市は、利用者や航空会社が何を求めているかを的確に把握し、現状の枠に囚われない長期的なビジョンを持って空港整備に取り組まなければならない。

国際化にあたっては、外資系航空会社を中心に20社程から就航オファーが寄せられていたが、神戸市は「想定外であった」などと呑気に弁明。そのオファーの殆どを断っていたことが明らかとなっている。また、第2ターミナルでは国内線エリアを整備したものの、未だに利用する航空会社すら決定していない。こういった状況から推察すると、航空各社との意見交換もまともに行われていないのではないかと疑わざるを得ず、神戸市の頼りなさには呆れるばかりである。

先週の記者会見で、神戸市の久元市長は神戸空港の国際化に関連し、「ポートライナーの混雑に関しても特に問題は生じていない」と述べている。現在、神戸空港で運航されているのは国際チャーター便であり、神戸空港到着後に貸切団体バスを利用するツアー客が比較的多い。そのため、ポートライナーの利用者増加・混雑悪化は比較的抑えられている状況にあると言えるだろう。

だが、今後国際定期便の受け入れが始まると事情は変わってくる。運航便数が現在より大幅に増えることに加え、個人旅行客の割合が相対的に増えるため、ポートライナーの利用者が大きく増える可能性が十分考えられるのだ。現在、神戸市は空港アクセスの将来像の策定も先延ばしにしているが、現状に胸を撫で下ろしている場合ではない。国際定期便の受け入れ後に「ポートライナーの混雑は想定外であった」などと言い訳をすることのないよう、空港アクセスの将来像も早急に策定しなければならない。2030年前後の国際定期便の受け入れに向け、取り組むべき課題は山積みなのだ。

“おんぶに抱っこ”の関西エア

現在、神戸空港の第1駐車場や第2駐車場は繁忙期を中心に満車となる状況が続いている。そのため、関西エアポート神戸は神戸市から空港島内に新たな土地を借り、駐車場不足を補う状況が続いているのだが、この状況はここ1年2年で生じた訳ではない。民営化時点から既に駐車場不足は顕在化しており、駐車場の立駐化など必要な設備投資が先送りされてきただけなのである。

この他にも、民営化当初に示されていた「制限区域内の商業施設の整備」や「保安検査場のスマートレーン化」等の計画も立ち消えとなっており、民営化後も目立った設備投資は行われていないのが現状である。今回の国際化に関しても、関連する施設整備は神戸市が主体的に進めており、神戸市からの支援に頼った言わば「おんぶに抱っこ」状態が続いてきたのだ。

このように設備投資が抑えられてきた背景には、発着枠を制限され国内線限定の運用を強いられてきた神戸空港の弱い収益構造があったのも確かである。しかし、今後は国際線が発着することから、免税店収入など非航空系収入による収益構造の強化が期待でき、設備投資への余裕が生まれることとなる。また、駐車料金の値上げ(2024年4月から)や施設使用料の徴収(2025年5月から)も始まっており、設備投資を渋る言い訳は今後通用しない。

直近まで、対岸の関西空港ではリニューアル工事が行われ、空港の処理能力の引き上げが行われた。バブル期に計画された関西空港はターミナルビル等の”箱”となる施設は元々余裕を持って設計されたことから、新たなハードを整備せずリニューアルによって空港の処理能力を高めることが出来たのである。だが、神戸空港は事情が異なる。「小さく生んで大きく育てる」というスローガンのもと、最小限の投資で必要最低限のハード整備が行われた。そのため、神戸空港はもはや小手先だけのリニューアルでは、増加する航空需要を取り込むことは出来ず、需要に見合ったハード整備が求められているのである。

今回取り上げたように、第2ターミナルやその周辺の整備は、行き当たりばったり・チグハグ感が目立っている。これは神戸市の「ズレた発想」「長期的ビジョンの欠落」が一因となっているのは確かであるが、運営に携わる関西エアポート社が神戸空港の将来的なビジョンを提示できていない事にも起因していると言わざるを得ない。

5月に開催された神戸空港の国際チャーター便の就航を祝う祝賀会で、関西エアポートの山谷社長は「神戸空港にはまだまだ投資が必要」と述べている。同社が目指す国際空港像を示し、その実現に向けて同社がリーダーシップを発揮することが求められている。